Ergänzend zu der bestehenden polizeilichen Überwachungstechnik hat Berlin als erste deutsche Stadt mit beabsichtigter “flächendeckender” Wirkung im Nebennetz, insbesondere in Tempo 30-Zonen sogenannte Dialog-Displays zum Einsatz gebracht.

“Dialog-Displays” signalisieren Kraftfahrern und -fahrerinnen mit dem Wort “Langsam”, wenn sie die zugelassene Geschwindigkeit überschritten haben. Korrektes Geschwindigkeitsverhalten wird demgegenüber mit einem “Danke” beantwortet. Das dem Display hinterlegte Bild eines Kindes liefert gleichzeitig die Begründung für die geltende Geschwindigkeitsbeschränkung. Eine Wirkungsuntersuchung hat belegt, dass Dialog-Displays das Geschwindigkeitsverhalten von Kraftfahrern und -fahrerinnen positiv beeinflussen.

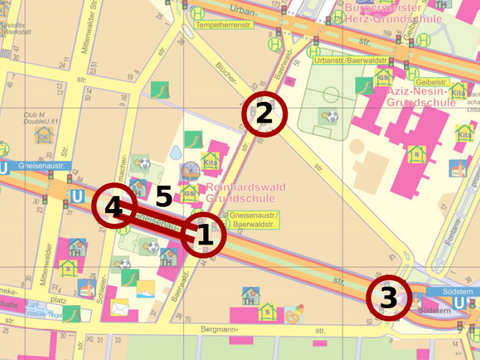

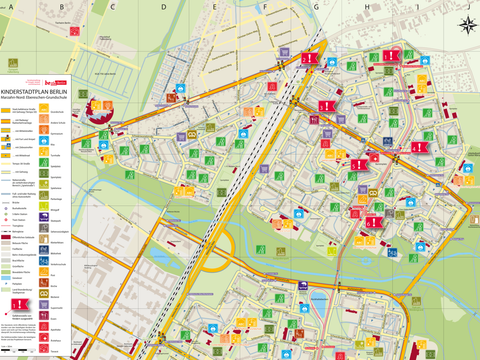

Gegenwärtig sind rund 120 Dialog-Displays in den Bezirken im Einsatz. Einsatzorte sind vor allem Tempo-30-Straßenabschnitte mit schützenswerten Einrichtungen wie Krankenhäuser, Kindergärten und Schulen.

DGS

DGS Leichte Sprache

Leichte Sprache