Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs wurden die Berliner Wälder stark geschädigt. Zwischen 1937 und 1944 wurde mehr als doppelt soviel Holz “zur verstärkten Rohstoffdeckung” in Berlin geschlagen, wie nach forstlicher Planung sinnvoll war, statt 71 000 Festmeter pro Jahr (fm/a) nun 150 000 fm/a. Gleichzeitig wurde die Anlage neuer Kulturen vernachlässigt und somit das Prinzip der Nachhaltigkeit außer Kraft gesetzt (vgl. SenStadtUm 1995a). Dieser systematische Raubbau steigerte sich noch in den letzten beiden Kriegsjahren: Zur Verteidigung gegen das Vorrücken der Alliierten wurden eine große Anzahl von Bäumen wahllos von der Wehrmacht gefällt und große Verwüstungen hinterlassen. Aber auch der starke Diebstahl von Brennholz durch die Wehrmacht und die Bevölkerung setzte dem Wald arg zu (570 000 fm in den Jahren 1945/46).

Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann eine Periode der unterschiedlichen Entwicklung der Wälder im Ost- und Westteil der Stadt sowie in den außerhalb der Stadt gelegenen Revieren.

In West-Berlin waren nach Kriegsende und der nachfolgenden Blockade (1948/49) ca. 45 % der ursprünglichen Waldfläche abgeholzt bzw. stark verlichtet. Für die umfangreichen Wiederaufforstungen auf den Kahlflächen wurde hauptsächlich die schnellwüchsige Kiefer verwendet; anderes Pflanzmaterial stand nicht zur Verfügung. Aus diesem Grund gibt es heute einen relativ hohen Anteil von ca. 45jährigen Kiefern-Reinbeständen.

Ab Anfang der 50er Jahre wurde von den Forsteinrichtungen in West-Berlin die Chance einer Waldumwandlung genutzt und in lichten Altbaumbeständen durch Laubholzuntersaat sowie Laubholzunterbau ein Schritt in Richtung Mischwald unternommen. Ziele waren eine Forstwirtschaft im Plenterprinzip und der Aufbau eines Dauerwaldes. Gleichzeitig wurden in dieser Zeit aber auch florenfremde Baumarten, wie Lärche, Douglasie, Strobe und Roteiche, horst- und gruppenweise in den Bestand eingebaut. Das Landeswaldgesetz von 1979 und der Forstliche Rahmenplan der Berliner Forsten von 1982 orientierten auf eine naturgemäße Bewirtschaftung der Berliner Wälder. Die wichtigsten Ziele dieser Bewirtschaftungsrichtlinien waren:

- Erhöhung des Laubholzanteils von 40 % auf 60 %,

- Aufbau eines reich strukturierten Mischwaldes,

- Verbesserung des Naturschutzes und der Landschaftspflege,

- Begrenzung der Kahlschlagsgrößen auf 1 ha,

- Übernahme der Naturverjüngung und der

- Verzicht auf den Einsatz von Herbiziden und Meliorationsmaßnahmen.

Die Waldbestände in Ost-Berlin entwickelten sich anders. Die Zerstörung der Altholzbestände hatte nicht das Ausmaß angenommen wie im Westteil der Stadt. Die Bestände, die mit Kriegsende zwar das Stangenholzalter überschritten, jedoch die Hiebreife noch nicht erreicht hatten, wurden in den 50er Jahren nicht in dem Umfang wie im ehemaligen West-Berlin einer holzwirtschaftlichen Nutzung zugeführt. Dies betrifft z.B. viele Flächen im Bereich der Reviere südlich des Müggelsees. So konnte der Altholzanteil (Bestände über 80 Jahre) bis zum Jahr 1975 auf 53 % anwachsen. Zusätzlich wurde das Umtriebsalter für Kiefern von 100 auf 120 Jahre heraufgesetzt. Es kam zu einem Hiebdefizit, was mit Rücksicht auf die Erholungsfunktion der Berliner Wälder geduldet wurde. Durch die schlagweise Kiefernnutzung waren die Waldflächen überwiegend durch Strukturen des typischen Altersklassenwaldes geprägt. Damit nahmen die Berliner Wälder in der DDR eine Sonderpostion

ein. Ihnen wurde neben dem primären Ziel der Rohstoffproduktion eine Erholungsfunktion zugebilligt.

Die Forstwirtschaft in der DDR wurde stark zentralisiert. Mit dem Ziel der größtmöglichen Steigerung der einheimischen Holzproduktion wurde sie in den 70er Jahren weiter intensiviert und der Übergang zur industriemäßigen Produktionsmethode vollzogen. In den Berliner Wäldern sollten folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- Beseitigung aller minderproduzierenden Bestände,

- keine Duldung von Aufforstungsrückständen,

- Düngung und Meliorationsmaßnahmen und die

- Wiederherstellung einer normalen Altersstruktur (d.h. Beseitigung des hohen Altholzanteils).

Wegen der angestrebten Mehrfachnutzung der Berliner Wälder konnten diese Leitlinien etwas abgeschwächt werden. Der Wald wurde nach Kategorien der Erholungsfunktionen eingeteilt, und es wurden maximal erlaubte Kahlschlagsgrößen festgelegt. Beispielsweise wurde bei Erholungsschwerpunkten der Kahlschlag untersagt, bei Erholungsparkwald ein Kahlschlag bis zu 3 ha erlaubt; während bei einem normalen Wirtschaftswald Kahlschläge bis zu einer Größe von 10 ha erlaubt waren. Auf den Flächen der ehemaligen Stadtwälder außerhalb der Stadtgrenzen wurde jedoch nach den Leitlinien zur optimalen wirtschaftlichen Nutzung gewirtschaftet.

Schon in den 60er Jahren wurden in den Ost-Berliner Wäldern Rauchschadenserhebungen durchgeführt und Schäden an den Bäumen festgestellt; so wurde 1974 ein Rauchschadensgebiet von 36 % der Gesamtfläche (1975 bereits 43 %) ausgewiesen. Zur “Revitalisierung” wurden geschädigte Kiefernforsten mit Stickstoff gedüngt. Zwischen 1977 und der Einstellung der Düngung 1985 wurden vor allem in den Revieren Fahlenberg und Müggelheim 100 bis 800 kg Stickstoff/ha ausgebracht.

Ein großes Problem in den Ost-Berliner Wäldern ist die weite Verbreitung von Land-Reitgras (Calamagrostis epigeios), welche die Naturverjüngung erschwert. Sein Verbreitungsschwerpunkt befindet sich insbesondere in den relativ lichten, einschichtigen und strauchschichtfreien Kiefernbeständen mittleren Alters. Die Ausbreitung wurde durch die ehemalige Praxis des Kahlschlags-Vollumbruchs und die Düngung der Wälder gefördert.

Im Nordosten der Stadt wurden 1985 große ehemalige Rieselfeldflächen dem Forstwirtschaftsbetrieb Berlin übereignet und aus Anlass der 750 Jahr Feier Berlins unter hohem Zeitdruck und ohne ausreichende Voruntersuchungen mit dem Ziel der Schaffung eines Erholungswaldes aufgeforstet. Nach Planierung der Rieseltafeln wurden auf diesem Gelände überwiegend maschinell über 50 verschiedene Baum- und Straucharten gepflanzt (z.B. Pappel, Eberesche, Birke, Erle, Rotbuche, Kiefer, Fichte). Die Probleme des Standortes (z.B. Schwermetallbelastungen, gestörte Oberboden- und Grundwasserverhältnisse) und die falsche Baumartenwahl (auch Ziergehölze) machten sich in mangelnden Anwachsergebnissen und schlechter Vitalität der Bestände bemerkbar (vgl. SenStadtUm 1995a).

Die massenhafte Verbreitung der Spätblühenden Traubenkirsche, die vor etwa 100 Jahren aus Nordamerika eingeführt wurde, stellt für Gesamt-Berlin ein erhebliches Problem dar, da sie eine Naturverjüngung florengerechter Baumarten und die Entwicklung einer Krautschicht unterdrückt. Im ehemaligen West-Berlin wurde sie seit 1985 verstärkt gerodet. Ihre Verdrängung aus den Beständen ist eine der wesentlichen Aufgaben der Berliner Forsten.

1992 veröffentlichten die Berliner Forsten Waldbaurichtlinien für Gesamt-Berlin, welche die Ansprüche der Forstwirtschaft, des Naturschutzes, der Erholungsnutzung und der Landschaftsästhetik zu einem einheitlichen Handlungskonzept zusammenfassen. Die Orientierung liegt auf einem schonenden, nachhaltigen und naturverträglichen Waldbau. Um die klimatischen, hydrologischen, hydrochemischen und sozialhygienischen Wirkungen von Waldgebieten zu erhalten, werden auf der gesamten Waldfläche umfangreiche Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung naturnaher Waldstrukturen mit einer reichen Tier- und Pflanzenwelt durchgeführt.

Die Holzerzeugung, sonst eine Hauptaufgabe der Forstwirtschaft, wird langfristig zugunsten der landeskulturellen und sozialen Funktionen in den Hintergrund treten. Die zukünftig entstehenden Wälder sollen in enger Verflechtung alle Entwicklungsstufen enthalten, von der Verjüngungs- bis zur Altersphase. Wichtige Strukturelemente, wie stehendes Totholz oder Lichtungen, sollen in ausreichender Quantität und Qualität und verteilt auf der gesamten Waldfläche vorhanden sein bzw. neu entstehen. Die wesentlichen Kriterien für ein naturgemäßes Wirtschaften im Berliner Wald sind:

- Behutsames Zurückdrängen der florenfremden Baumarten,

- Anbau standort- und florengerechter Baumarten,

- Bestandserneuerung durch Förderung der natürlichen Verjüngung,

- Förderung von struktur- und artenreichen Mischbeständen,

- Verzicht auf feste Umtriebszeiten, der Holzeinschlag erfolgt nach Erreichen der Zielstärke,

- selektive, einzelstammweise Holzernte,

- Verzicht auf Kahlhiebe,

- Schutz von Höhlen und Horstbäumen,

- Erhöhung des Anteils an Totholz,

- kein Vollumbruch von Flächen und der

- Verzicht auf Düngemittel und Pestizide (vgl. SenStadtUm 1992).

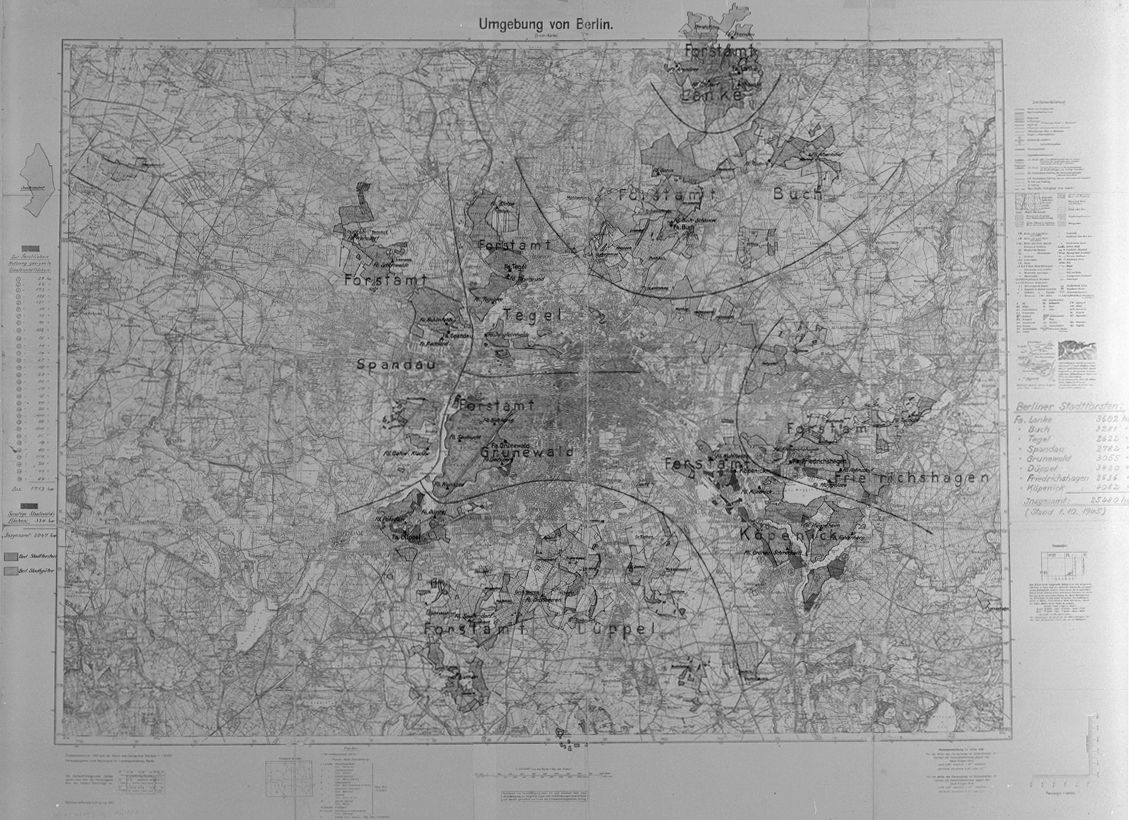

Die Berliner Forsten haben 1990 die Rückübertragung von ca. 10 750 ha ehemaliger Berliner Stadtwaldflächen von Brandenburg bei der Treuhandanstalt beantragt. Bisher wurden 9 179 ha dieser Flächen an die Berliner Forsten übergeben (Stand: Oktober 1995). Im Kartenblatt 4 sind die neuen Reviere Gorin, Stolpe und Wansdorf sowie die dem Revier Dreilinden zugeordnete Parforceheide dargestellt.

Leichte Sprache

Leichte Sprache