Die grafische Darstellung der ausgewerteten Daten über die Beheizungsstruktur der Wohn- und Arbeitsstätten in Berlin liefert Erkenntnisse sowohl über großräumig zusammenhängende Gebiete als auch über Einzelstrukturen.

Karte 08.01 Versorgungsbereiche Gebäudewärme

Die Abhängigkeit des Brennstoffeinsatzes von Baustruktur und Lage im Stadtgebiet wird bereits auf der Ebene der 12 Stadtbezirke deutlich. Es ergeben sich deutliche Verwendungsschwerpunkte der einzelnen Energieträger je nach Lage der Bezirke im Stadtgebiet (vgl. Abb. 2).

Die Karte 08.01.1 Versorgungsbereich Fernwärme spiegelt deutlich die örtliche Nähe von Heizwerken und Heizkraftwerken zum jeweiligen Versorgungsgebiet wider. Größten Anteil an der gesamten Fernwärmeversorgung in Berlin hat die BEWAG mit einem Leitungsnetz von zusammen etwa 1.200 km. Der überwiegende Anteil der 7.260 mit Fernwärme versorgten Blöcke weist eine prozentual hohe Fernwärmeversorgung aus (größer 60 %). In den Stadtrand- und Neubausiedlungen Hohenschönhausen, Marzahn, Märkisches Viertel u. a. werden zusammenhängende Wohngebiete vollständig durch Fernwärme versorgt. Insgesamt unterstreicht die Darstellung die Spitzenstellung Berlins beim Anteil der Fernwärmeversorgung im europäischen Vergleich. So ist auch im kohlebeheizten Altbaubestand am Rande fernwärmeversorgter Areale das hohe Anschlusspotenzial für Fernwärmeversorgung, welches 1995 noch bestand, in großen Teilen umgesetzt worden.

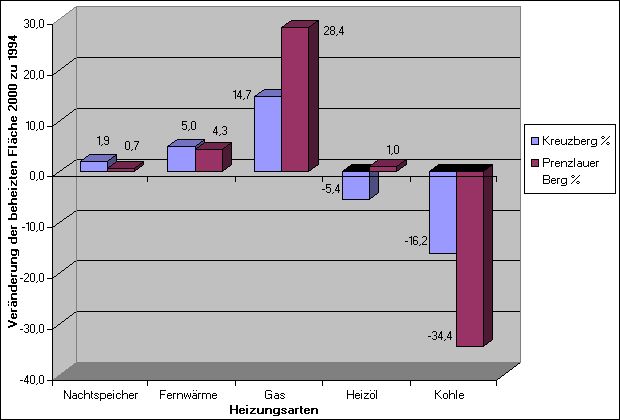

Die Karte 08.01.2 Versorgungsbereich Gasheizung zeigt die feinmaschige Verteilung des Leitungsnetzes über das gesamte Berliner Siedlungsgebiet. Im Unterschied zur Darstellung 1994 bewegen sich die prozentualen Anteile an der gesamten beheizten Fläche in den jeweiligen statistischen Blöcken nicht mehr nur überwiegend zwischen 10 und 40 %. Hohe Gasversorgungsanteile weisen nun neben den bereits 1994 bestehenden Bereichen auch größere Gebiete in Kreuzberg, Neukölln, Friedrichshain, Prenzlauer Berg (vgl. Abb. 8), dem südlichen Pankow und – in kleinerem Umfang – in Köpenick und Treptow auf, daneben verteilt über das Stadtgebiet einzelne Gewerbe-, Verwaltungs- und Dienstleistungsstandorte. Zumeist gingen diese Zuwächse – ähnlich wie bei der Fernwärme – zulasten bisher kohleversorgter Blöcke.

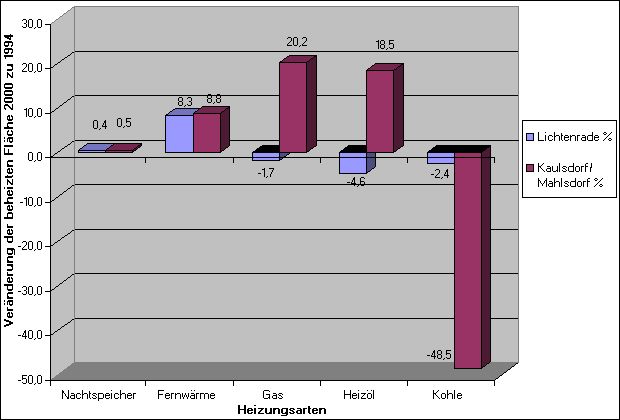

Bis zur Wiedervereinigung beider Stadthälften – aber auch noch überwiegend im Kartenbild des Erfassungsstandes 1994 – gab es im Ostteil Berlins nur wenige ölversorgte Gebäudebeheizung und praktisch in keinem Block stellte Heizöl den überwiegenden Energieversorger dar. Der in der Karte 08.01.3 Versorgungsbereich Ölheizung dargestellte Versorgungsstand 1999/2000 dagegen zeigt insbesondere in den Gebieten des östlichen Berlins, die außerhalb der leitungsgebundenen Versorgungsnetze liegen, zahlreiche Blöcke mit Versorgungsgraden von mehr als 80 % Heizöl. Einzelne Schwerpunkte lassen sich nicht feststellen, es ist eher eine bandartige Verteilung entlang des östlichen Stadtrandes zu erkennen. Diese zu erwartenden Zuwächse gegenüber 1994 lassen sich aus den Umrüstungsmaßnahmen zur Ablösung kohlebefeuerter Heizkessel erklären (vgl. Abb. 7).

In der City-Ost sind nahezu keine Blöcke mit Heizölversorgung zu erkennen.

Die Versorgungsstruktur im Westteil der Stadt hat sich dagegen weit unauffälliger verändert. Hier dominiert die Ölversorgung in den ebenfalls weitgehend randstädtischen Einzelhausgebieten weiterhin eindeutig, die prozentualen Anteile an der gesamten beheizten Fläche im Block liegen hier vielfach weit über 60 %.

Größere Veränderungen zugunsten der leitungsgebundenen Heizungssysteme sind in einzelnen Innenstadtgebieten, zum Beispiel südlich der Bismarckstraße in Charlottenburg, zu erkennen.

Leichte Sprache

Leichte Sprache