Die wesentlichen Messdaten an den hier betrachteten Stationen werden zunächst im Verbund betrachtet, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Messstandorte zu analysieren. Schwerpunkt der Betrachtungen ist dabei der Zeitraum von 1981 bis 2010, da in dieser Periode für die meisten der hier betrachteten Stationen Klimadaten vorliegen und diese 30 Jahre als aktueller Zeitraum zur Betrachtung „langjähriger Klimaverhältnisse“ gelten.

Die Einzel-Daten werden in einer gemeinsamen Tabelle für alle Stationen (bezogen auf die Sommer- und Winter-Kennwerte) sowie einzelnen Stationstabellen (u.a. mit allen Tageswerten seit Aufzeichnungsbeginn) abbildungsbezogen bereitgestellt. Der Download in einem gemeinsamen Archiv (zip; 91 MB) ist aber auch möglich.

Vergleich der Messreihen der Berliner Stationen Tempelhof, Tegel, Dahlem, Alexanderplatz und Grunewald sowie der Station Potsdam

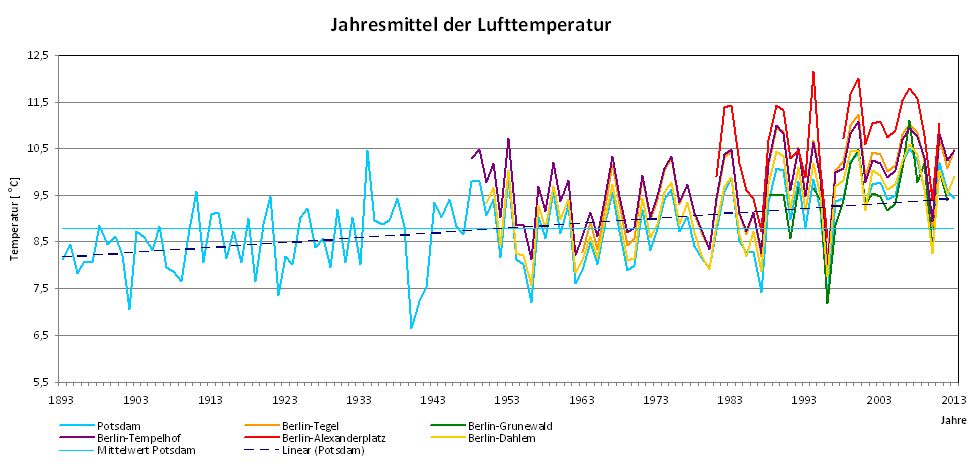

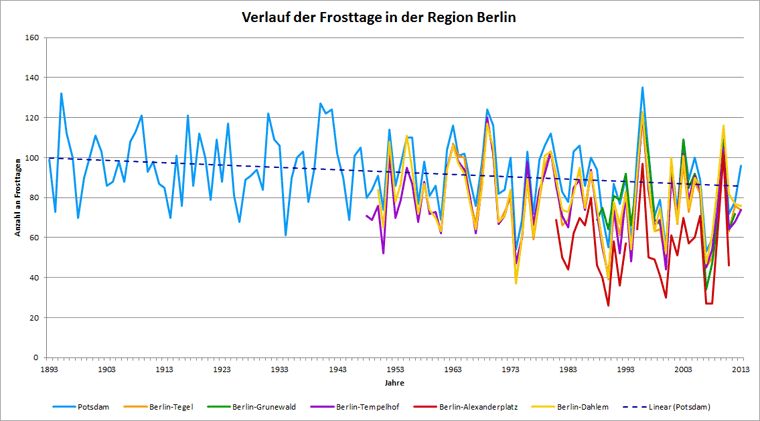

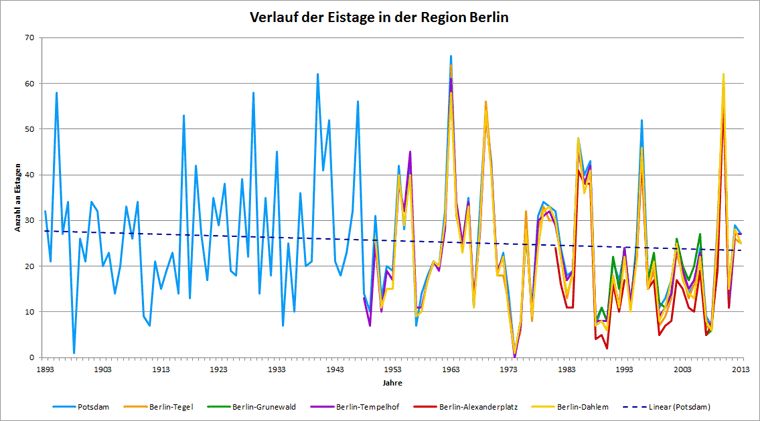

Der Verlauf der Lufttemperatur aller fünf Berliner Messstationen sowie der Station Potsdam ist in Abbildung 1.1 dargestellt. Die Daten für die Stationen Berlin-Alexanderplatz sowie Berlin-Grunewald lagen nur bis Ende des Jahres 2012 vor, für alle anderen Messorte bis Ende 2013.

Für die Messstation Potsdam sind Messwerte seit 1893 verfügbar, weswegen für diese Station zusätzlich eine Trendlinie (gestrichelt in dunkelblau) sowie ein Mittelwert über alle Messjahre (hellblau) abgebildet ist. Diese markieren deutlich einen Anstieg der Lufttemperatur innerhalb des Betrachtungszeitraumes. Der Trendverlauf zeigt eine Erwärmung von mehr als 1 K zwischen 1893 und 2013. Lagen die Temperaturwerte der Station Potsdam zu Beginn der Aufzeichnungen noch deutlich unter dem Mittelwert, sind diese seit den letzten 20 Jahren durchgehend oberhalb der Mittelwertslinie.

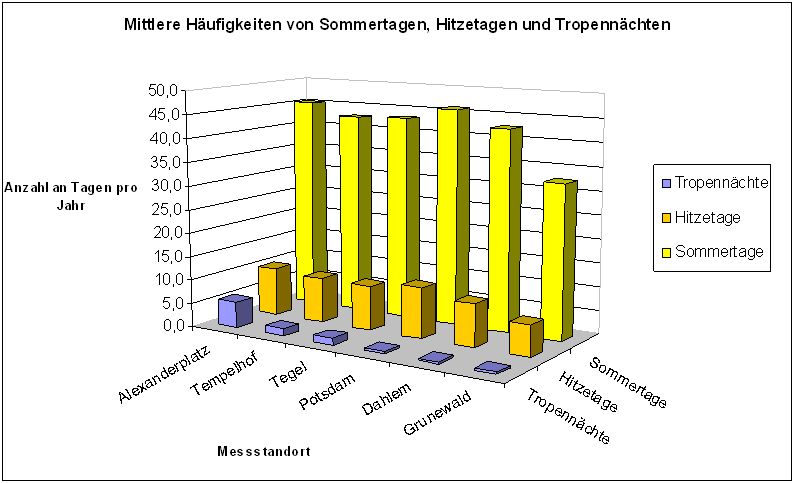

Ebenso erkennbar ist, dass die Station am Alexanderplatz durchgehend die höchsten Werte im Vergleich zu den anderen Stationen aufweist. Auch die Station Berlin-Tempelhof zeigt mit ihrer innerstädtischen Randlage noch höhere Temperaturwerte als die Stationen in Randlage oder im Umland.

Leichte Sprache

Leichte Sprache