von Dr. Thomas Flemming, Historiker

Ein neues Rathaus für Berlin

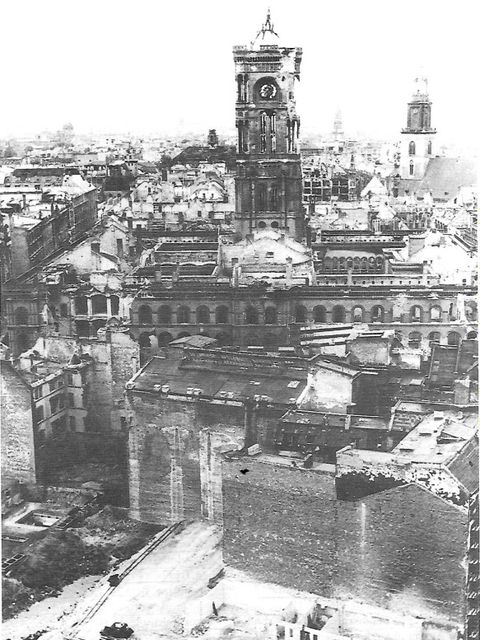

Das Rote Rathaus im historischen Zentrum von Berlin, 1925. Zentrum von Politik und Verwaltung in einer pulsierenden Metropole

Bild: Landesarchiv Berlin

Seit nunmehr 150 Jahren ist das Berliner Rote Rathaus ein zentraler Ort der Berliner Geschichte. Bis heute bildet es das politische Entscheidungszentrum der Stadt. Hier haben der Senat (bis 1990 der Magistrat) und der Regierende Bürgermeister ihren Sitz. Im Roten Rathaus laufen die Fäden der weit verzweigten Metropolenverwaltung zusammen. Mit seiner roten Klinkerfassade gehört das Rathaus zu den Haupt-Anziehungspunkten für Berlinbesucher. Den Berlinerinnen und Berlinern präsentiert es sich in Zeiten ohne Pandemie als offenes Haus, in dem regelmäßig Veranstaltungen und Bürgergespräche stattfinden.

TEIL EINER WECHSELVOLLEN GESCHICHTE

Ebenso wie die Stadt Berlin hat das Rote Rathaus allerdings eine sehr wechselvolle Geschichte mit Höhen und Tiefen bzw. Abgründen durchlaufen. Ihre finsterste Zeit durchlebten Berlin und sein Rathaus in den Jahren zwischen 1933 und 1945, als Magistrat und Verwaltung eng in das nationalsozialistische Terrorregime eingebunden und auch an der Verfolgung und Ermordung von politischen Gegnern und der jüdischen Einwohner direkt beteiligt waren.

Oberbürgermeister Gustav Böß (r.) empfängt 1927 seinen New Yorker Amtskollegen James J. Walker (4.v.r.) in Berlin

Bild: Landesarchiv Berlin

ROTES RATHAUS IN DEN „GOLDENEN ZWANZIGERN“

Das änderte sich erst mit der Novemberrevolution von 1918 und Errichtung der parlamentarischen Demokratie. Stadtverordnetenversammlung und Magistrat waren nun demokratisch legitimiert. Vom Roten Rathaus gingen in den Folgejahren zahlreiche Impulse zur Modernisierung der Stadt aus – einer Stadt, deren Einwohnerzahl sich 1920 durch die Schaffung von Groß-Berlin auf 3,8 Millionen verdoppelt hatte. Das U- und S-Bahnnetz wurde zügig ausgebaut. Das Messegelände zog bald hunderttausende Besucher an. Spektakuläre Bauprojekte wie die Hufeisensiedlung in Britz oder die Weiße Stadt in Reinickendorf öffneten dem Wohnungsbau ganz neue Perspektiven. Insgesamt entwickelte sich Berlin in den 1920er Jahren zu einer pulsierenden Metropole, deren ungezwungenes Lebensgefühl und kulturelle Leistungen weltweit ausstrahlten. Magistrat und der liberale Oberbürgermeister Gustav Böß waren bemüht, dafür den politischen und administrativen Rahmen zu schaffen. Umso härter war Berlin von der

wirtschaftlichen und politischen Krise ab 1930 betroffen. Städtische Investitionen kamen aus Geldmangel weitgehend zum Erliegen. Die Arbeitslosigkeit nahm dramatische Ausmaße an. Auf Straßen und Plätzen griff politische Gewalt immer weiter um sich.

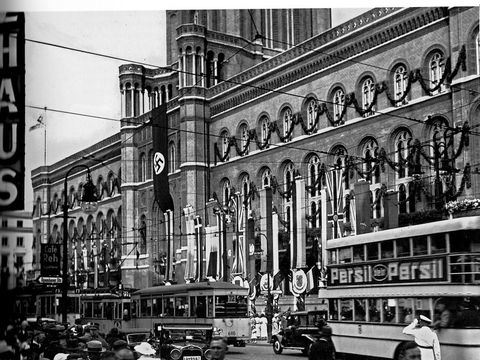

Trügerische Fest-Stimmung. Das Rote Rathaus im Fahnenschmuck während der Olympischen Spiele 1936

Bild: Landesarchiv Berlin

GLEICHSCHALTUNG IM NS-REGIME

Im Januar 1933 bereitete die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten dem Weg Berlins zu einer modernen, weltoffenen Metropole ein brutales Ende. Mit rücksichtsloser Gewalt gegen politische Gegner festigten die Nazis ihre Macht. Auch das Berliner Rote Rathaus und die Verwaltung wurden gleichgeschaltet. Mehrere Tausend Kommunalbeamte und Verwaltungsmitarbeiter wurden aus politischen Gründen oder wegen ihrer jüdischen Herkunft entlassen. Die Stadtverordnetenversammlung wurde aufgelöst, zahlreiche Mandatsträger der SPD und KPD verhaftet und misshandelt. Insgesamt 49 Stadtverordnete und frühere Magistratsmitglieder wurden von den Nazis ermordet oder in den Selbstmord getrieben. Zwar blieb der rechtskonservative Oberbürgermeister Heinrich Sahm zunächst im Amt, doch lag die tatsächliche Macht beim neu ernannten „Staatskommissar“ Julius Lippert (NSDAP). Unter Lipperts Führung wurden Magistrat und Verwaltung zu Instrumenten nationalsozialistischer Politik umgeformt.

Mitarbeiter des Roten Rathauses waren unmittelbar an den Unterdrückungs- und Verfolgungsmaßnahmen des NS-Regimes beteiligt. Gleichzeitig diente das Berliner Rathaus immer wieder auch als Kulisse für propagandistische Machtdemonstrationen der Nazis, beispielsweise während der Olympischen Spiele 1936 oder zur 700-Jahr-Feier im Jahr 1937.

Kontakt

Der Regierende Bürgermeister von Berlin

- Senatskanzlei -

Redaktion Zeitschrift aktuell

Susanne Zöchling

Leichte Sprache

Leichte Sprache DGS

DGS