Bezirksstadtrat Marc Schulte

Treffpunkt: Vor dem S-Bahnhof Olympiastadion an der Flatowstaße

ca. 2 km

Sehr geehrte Damen und Herren!

Herzlich willkommen zu unserem 154. Kiezspaziergang. Da Bezirksbürgermeister Naumann den heutigen Termin nicht wahrnehmen kann, vertrete ich ihn gerne, um so mehr als wir heute mit dem Kiezspaziergang die Feier eines Jubiläums verbinden können. Der Friedhof Heerstraße, der heute im Mittelpunkt stehen wird, ist nämlich gerade 90 Jahre alt.

Mein Name ist Marc Schulte, und ich bin Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung und Ordnungsangelegenheiten. Zur Stadtentwicklung gehören mit dem Fachbereich Grünflächen auch die städtischen Friedhöfe. Deshalb bin ich auch unmittelbar zuständig für den Friedhof Heerstraße und habe den heutigen Kiezspaziergang angeregt.

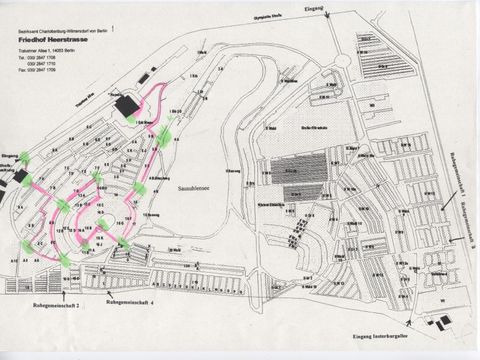

Wir werden über die Trakehner Alleee direkt zum Haupteingang des Friedhofs gehen, der mit dem Sausuhlensee, der Kapelle und vielen prominenten Gräbern nicht nur landschaftlich besonders schön, sondern auch historisch besonders interessant ist.

Bevor wir beginnen, möchte ich Ihnen den nächsten Treffpunkt für den 155. Kiezspaziergang mitteilen. Es ist wie immer der zweite Samstag des Monats, also der 8. November, um 14.00 Uhr. Dann wird Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann wieder die Leitung übernehmen. Start ist auf dem Sophie-Charlotte-Platz am gleichnamigen U-Bahn-Ausgang.

Am Samstag vor dem 9. November wird natürlich das große Jubiläum 25 Jahre Mauerfall im Mittelpunkt stehen. Deshalb geht es zum Fernsehzentrum des RBB, wo unter anderem eine Ausstellung zum Jubiläum zu sehen ist.

Und es wird auch die Gelegenheit geben, mit Journalisten über ihre Erinnerungen an den 9. November 1989 ins Gespräch zu kommen.

Aber wie in jedem Jahr ist der 9. November für uns auch mit der Erinnerung an die Pogromnacht des 9. November 1938 verbunden. Deshalb wird es auf dem Weg vom Sophie-Charlotte-Platz zum RBB am Theodor-Heuss-Platz an einigen Stationen auch an dieses Datum zu erinnern sein.

S-Bahnhof Olympiastadion

Der S-Bahnhof Olympiastadion wurde 1909 von Schwarz und Dörgé als Teil der ehemaligen Vorortbahn nach Spandau gebaut, 1936 wurde er für den Ansturm zu den Olympischen Spielen umgebaut. Von 1961 bis 1998 war die S-Bahn hier außer Betrieb.

Olympiastadion

Die Geschichte des Olympiastadions beginnt 1909. Damals wurde hier eine Galopp- und Hindernisrennbahn eröffnet und gleichzeitig ein Sportstadion für die Olympischen Spiele im Jahr 1916 geplant. Dieses wurde von Otto March erbaut und als “Deutsches Stadion” 1913 zum 25jährigen Regierungsjubiläum Kaiser Wilhelms II eingeweiht. Seiner Bestimmung konnte es allerdings nicht dienen, denn die Olympischen Spiele von 1916 wurden wegen des Ersten Weltkrieges abgesagt. Als Berlin 1931, also noch während der Zeit der Weimarer Republik, erneut den Zuschlag für die Austragung der Olympischen Sommerspiele erhielt, diesmal für das Jahr 1936, wurde der Sohn von Otto March, Werner March beauftragt, das “Deutsche Stadion” zu überarbeiten.

Er baute bis 1936 zum Teil nach genauen Anweisungen von Adolf Hitler das neue Olympiastadion.

1974 wurde es teilweise überdacht. Von 2000 bis 2004 wurde das Stadion schließlich für 242 Mio EUR mit starker finanzieller Beteiligung des Bundes grundlegend renoviert und modernisiert. Alle 76.000 Zuschauerplätze wurden überdacht.

Landessportbund Berlin

Unmittelbar am Olympiastadion hat der Landessportbund Berlin seinen Sitz mit der Adresse Jesse-Owens-Allee 2. Er wurde 1949 als Sportverband Groß-Berlin gegründet und ist ein freier und unabhängiger Zusammenschluss von Sportfachverbänden, den Unterorganisationen des Amateursports, sowie der bezirklichen Sportarbeitsgemeinschaften. Er ist Mitglied im Deutschen Sportbund. Seine Jugendorganisation ist die Sportjugend Berlin.

Der Landessportbund koordiniert sämtliche Aktivitäten im Freizeit-, Breiten- und Leistungssport und bietet eine eigene Ausbildung an der LSB-Sportschule an.

Flatowallee

Die Flatowallee wurde am 21. Februar 1997 benannt nach den beiden jüdischen Turnern Alfred und Gustav Flatow. Die Straße hieß von 1914 bis 1936 Rennbahnstraße und von 1936 bis 1997 Reichssportfeldstraße. Seit den 1980er Jahren wurde über eine Umbenennung des von den Nationalsozialisten gewählten Namens diskutiert. Nachdem die Umbenennung dann 1995 angeordnet wurde, gab es Anwohnerproteste und Klagen, so dass es schließlich noch einmal 21 Monate dauerte, bis die Straße tatsächlich neu benannt werden konnte.

Alfred Flatow wurde 1869 in Danzig geboren. Er kam 1887 nach Berlin und errang mit der deutschen Turnerriege bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit in Athen 1896 Gold am Barren und Reck und im Einzelturnen Gold am Barren und Silber am Reck. In Berlin hatte er einen kleinen Fahrradladen und lebte zurückgezogen in Schöneberg, später in Kreuzberg.

1936 war er noch Ehrengast der Olympischen Spiele hier im Olympiastadion. Danach wurde er als Jude mehr und mehr diskriminiert, 1942 von den Nazis zum “Reichsfeind” erklärt und am 30. Oktober 1942 nach Theresienstadt deportiert, wo er im Alter von 73 Jahren den Hungertod starb.

Gustav Felix Flatow wurde 1875 in Berent geboren, kam 1892 nach Berlin und nahm gemeinsam mit seinem Cousin Alfred Flatow ebenfalls an den Olympischen Spielen 1896 in Athen teil. Bei den Spielen in Paris im Jahr 1900 blieb er erfolglos, zog sich vom Sport zurück und führte seine 1899 gegründete Textilfirma. 1933 emigrierte er nach Holland, wurde dort an Silvester 1943 verhaftet und im Februar 1944 in das KZ Theresienstadt deportiert. Dort fanden ihn Mithäftlinge am 29. Januar 1945 verhungert und erfroren vor einer Baracke.

Wir gehen jetzt durch die Flatowallee und die Trakehner Allee direkt zum Friedhof Heerstraße.

Trakehner Allee

Die Trakehner Allee wurde 1923 nach der ostpreußischen Stadt Trakehnen in der Nähe von Königsberg benannt, heute heißt sie Jasnaja Poljana und liegt im russischen Gebiet Kaliningrad. Bekannt wurde Trakehnen natürlich vor allem durch sein Gestüt, aus dem die edlen Reitpferde stammen, die uns als Trakehner bekannt sind.

Friedhof Heerstraße

Ich freue mich, dass wir für den Rundgang durch den Friedhof Heerstraße kompetente fachmännische und fachfrauliche Begleitung haben werden, und ich begrüße herzlich:

Birgit Jochens, die ehemalige Leiterin des Museums Charlottenburg-Wilmersdorf,

Herrn Holtz, Heimatforscher und Autor,

Herrn Dr. Simon, Historiker und Verleger,

Herr Sommeregger, Vorsitzender der Frieda Leider Gesellschaft,

und Helmut Krauß, den engagierten und kenntnisreichen Leiter des Friedhofes.

Sie werden Ihnen im Anschluss an unseren Rundgang fünf Führungen in kleineren Gruppen zu speziellen Themen anbieten. Dazu nachher mehr.

DGS

DGS Leichte Sprache

Leichte Sprache