Bevor wir nun weitergehen und uns diesen Teil der Villenkolonie Grunewald erarbeiten, möchte ich Ihnen generell etwas zur Geschichte der Villenkolonie erzählen und werde mich dabei hauptsächlich auf den langen Aufsatz auf unserer Website von Herrn Metzger beziehen. Er ist als Vorgänger von Frau Lübcke noch in bester Erinnerung. Ich zitiere:

Wahrscheinlich war die Villenkolonie Grunewald als “Millionärskolonie” die spektakulärste Wohnsiedlung Berlins. Sie zog Staunen, Verwunderung, Neid, Hass oder Verachtung auf sich, kalt ließ sie niemanden. Schon der Gassenhauer, der ihre Entstehung begleitete, bringt die ambivalenten Reaktionen der Berliner zum Ausdruck: “Im Grunewald, im Grunewald ist Holzauktion”. Auch damals war es höchst unpopulär, für die Anlage einer Wohnsiedlung Bäume zu fällen, und der Grunewald war in Berlin als Erholungsgebiet sakrosankt. Auf dem Situationsplan von 1888 sehen sie den Grunewald und zwischen Halensee und Hundekehlesee östlich der Eisenbahnlinie das Gebiet der geplanten Villenkolonie. […]

Beginnen wir von vorne, und das heißt: am Kurfürstendamm. Als Bismarck 1871 nach der Gründung des Deutschen Kaiserreichs aus Paris zurückkam, wollte er in Berlin etwas Ähnliches haben wie es die Champs-Élysées in Paris darstellten, einen prachtvollen Boulevard, der vom städtischen Zentrum in einen grünen Wald führte. Der Kurfürstendamm schien dafür wie geschaffen. […] Aber trotz des Reichskanzlers persönlichen Einsatzes war der Umbau des Kurfürstendammes nicht leicht zu realisieren, denn er musste privat finanziert werden, und private Geldgeber waren am Ausbau einer Prachtstraße, die in den Wald führte, nicht interessiert. Am Ende gelang es, unter Führung der Deutschen Bank eine Kurfürstendamm-Gesellschaft zu gründen, die bereit war, den Kurfürstendamm mit einer Breite von 53 m auszubauen, also immerhin halb so breit wie die Champs Èlysées – allerdings nur unter der Bedingung, dass sie das Vorkaufsrecht auf das 234 ha Grunewaldgelände am westlichen Ende

des Kurfürstendammes erhielt und dort eine Villenkolonie anlegen durfte. Die Kolonie Grunewald war also das Ergebnis eines mühsam ausgehandelten Koppelgeschäfts, und weder der Berliner Magistrat noch die Forstverwaltung waren damit einverstanden. Aber Bismarck hatte den Verkauf durch den preußischen Fiskus durchgesetzt.

Die Erschließung der 234 ha Grunewald begann 1889, als die, ich zitiere wieder:

zusätzlich zum natürlichen Halensee im Norden und Hundekehlesee im Süden der künftigen Kolonie vier künstliche Seen angelegt [wurden]: Dianasee, Koenigssee, Herthasee und Hubertussee. Damit wollte man das sumpfige Gelände trockenlegen, Brackgewässer vermeiden und wertvolle Seegrundstücke schaffen. […]

Noch im gleichen Jahr [nämlich 1889] bot die Kurfürstendamm-Gesellschaft die ersten baureifen Grundstücke an. In den folgenden Jahren vermarktete sie sowohl ihr Baugelände am Kurfürstendamm als auch das in der Villenkolonie mit hohem Gewinn.

Hier eine Einschätzung von Paul Voigt aus dem Jahr 1901, zitiert aus dem Artikel von Karlheinz Metzger zur Villenkolonie:

In der Villenkolonie Grunewald ist eine Luxusstadt entstanden, die in Europa wohl ihresgleichen sucht, und die – allerdings nur den oberen Klassen – die denkbar vollkommenste Befriedigung des Wohnbedürfnisses ermöglicht. Sie ist aber gleichzeitig eine der größten Sehenswürdigkeiten der Reichshauptstadt geworden, deren landschaftliche und architektonische Schönheiten sich zu einem Bilde von höchstem malerischen Reize vereinigen, das an heiteren Sommertagen viele Tausende hinauslockt. Die zahlreichen, prachtvollen Landhausbauten mit ihrer bunten Mannigfaltigkeit der Stilarten haben der Berliner Baukunst neue Impulse gegeben und üben einen nicht gering zu schätzenden Einfluß auf die Verfeinerung des künstlerischen Geschmackes aus […]

Nun weiter mit Karlheinz Metzger:

Die Villenkolonie Grunewald bot reichlich Raum für individuelle Gestaltung. Von kleinen Einfamilienhäusern und Mietvillen bis zu schlossartigen Großvillen mit ausgedehnten Parks auf bis zu 80.000 qm großen Seegrundstücken war alles möglich. Die architektonische Gestaltung war frei. Allerdings wurden bereits im Kaufvertrag zwischen der Oberförsterei Grunewald und der Kurfürstendamm-Gesellschaft strenge Auflagen für eine landhausmäßige Bebauung festgelegt.

Scharfenberg kennen wir bereits als Urheber der Magnus-Hirschfeld-Gedenkstele in der Otto-Suhr-Allee.

Diese Bestimmungen waren […] flexibel genug, um eine große architektonische Vielfalt zu ermöglichen. Manche Bauherren und Architekten wurden durch die Bestimmungen zu kreativen Höchstleistungen angespornt, wenn es etwa darum ging, die maximal zugelassenen drei Geschosse auch maximal zu nutzen, etwa durch eindrucksvolle Turmgestaltungen oder extensive Dachausbauten.

Wer wohnte also nun in diesen Villen? Wenn wir die prominenten Bewohner Revue passieren lassen, an die heute zum Teil mit Gedenktafeln erinnert wird, dann waren das Bankiers und bedeutende Mäzene wie Felix Koenigs, Carl Fürstenberg, Robert und Franz von Mendelssohn, Verleger und Intellektuelle wie Samuel Fischer, die Brüder Franz, Hermann, Louis und Hans Ullstein, Alfred Kerr, Maximilian Harden und Walther Rathenau, Schriftsteller wie Gerhart Hauptmann, Hermann Sudermann, Vicki Baum und Lion Feuchtwanger, Wissenschaftler wie Max Planck, Adolf von Harnack, Werner Sombart, Hans Delbrück, Karl Abraham, Karl Bonhoeffer und Ferdinand Sauerbruch, Film- und Theaterleute wie Max Reinhardt, Albert Bassermann, Friedrich Murnau, Isadora Duncan und Engelbert Humperdinck.

Diese Zusammensetzung führte zu einem großzügigen und intellektuellen gesellschaftlichen Leben, was durch die Nationalsozialisten beendet wurde. Viele Einwohner und Einwohnerinnen mussten fliehen oder wurden ermordet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in manchen Villen öffentliche Institutionen eingerichtet, wie zum Beispiel: das Wissenschaftskolleg in der Wallotstraße, die Europäische Akademie in der Bismarckallee, um nur zwei zu nennen.

Und noch einmal Karlheinz Metzger:

Heute sind die vielfältigen Spuren der Zerstörung ihres ursprünglichen Charakters unübersehbar: Auf den großen Seegrundstücken wurden zum Teil in den 50er- und 60er-Jahren Sozialwohnungen in Reihenhäusern errichtet. An vielen Stellen wurden Grundstücke geteilt und die Bebauung verdichtet, häufig mit hässlichen Flachbauten. Seit den 80er-Jahren konnte mit den vereinten Kräften des Denkmalschutzes und des Bezirksamtes die Restaurierung vieler Villen und Villengärten erreicht werden, und auch beim Neubau können inzwischen anspruchsvollere ästhetische Vorstellungen von Villenarchitektur beobachtet werden. Aber nach wie vor besteht ein großer Druck, die teuren Grundstücke durch Gewerbeansiedlung gewinnbringend zu nutzen. In manchen Fällen konnten Villen, wie wir gleich noch sehen werden, durch die Einrichtung von Botschaftsresidenzen gerettet und neu belebt werden.

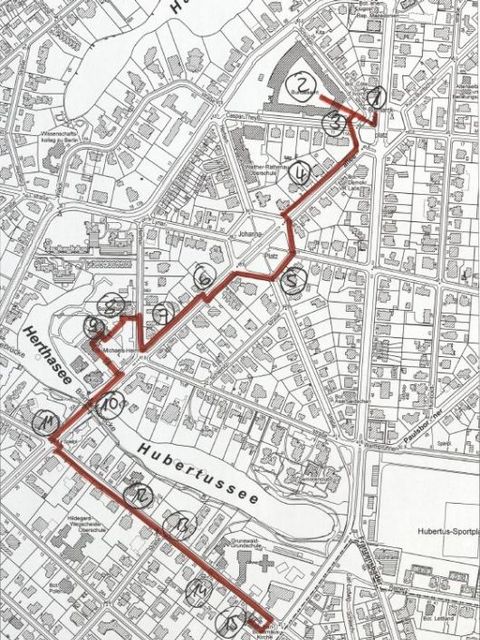

Wir gehen nun in die Bismarckallee und treffen uns vor der Hausnummer 7 wieder.

DGS

DGS Leichte Sprache

Leichte Sprache