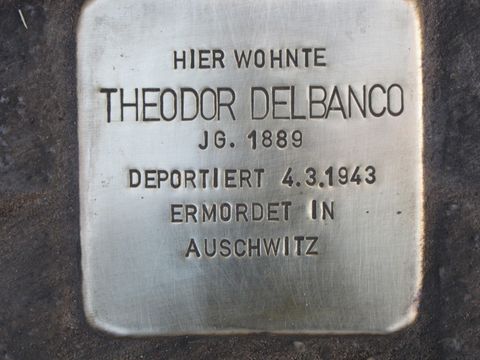

Diese Stolpersteine wurden am 27.11.2012 verlegt.

Stolpersteine Hektorstraße 5

Stolpersteine-Initiative Charlottenburg-Wilmersdorf

Wegen der Wartezeit von 3 bis 4 Jahren können keine neuen Anträge für Stolpersteine angenommen werden. Bereits registrierte Anträge werden bearbeitet.

Because of a waitingtime of 3 to 4 years new requests for Stolpersteine cannot be accepted. Requests already registered will be processed.

DGS

DGS Leichte Sprache

Leichte Sprache