HIER WOHNTE

GÜNTER COHEN

JG. 1921

DEPORTIERT 26.2.1943

ERMORDET IN

AUSCHWITZ

gespendet von Angelika Ezzeldin, Judith Fischer, Felix Mihram, Wilhelm Reintjes, Berlin

Am 26. Mai 1921 wurde in Halberstadt Günter Cohen geboren. Sein Vater Ludwig Cohen war 1857 in Norden (Ostfriesland) geboren. Wann er nach Halberstadt kam, ist nicht bekannt. Möglicherweise verließ er seine Heimatstadt auch, weil in Norden, im Gegensatz zu anderen ostfriesischen Orten, offener Antisemitismus besonders präsent war. Dies wurde verstärkt durch den Zuzug von polnischen und russischen Juden nach den Pogromen in Russland von 1881 und 1884, die auf die Ermordung des Zaren Alexander II folgten. Man hatte fälschlicherweise Juden den Mord in die Schuhe geschoben.

Im Halberstadter Adressbuch ist Ludwig Cohen erstmals 1889 verzeichnet. Er baute eine Firma auf für den Handel mit Tuch-, Manufaktur-, Modewaren und auch Nähmaschinen. Günters Mutter Pauline geb. Rosenthal war wesentlich jünger als ihr Mann, sie stammte aus Rogasen (Posen), wo sie 1889 auf die Welt gekommen war. Ludwig Cohen war schon einmal verheiratet gewesen, aus dieser Ehe hatte Günter mehrere Halbgeschwister, von denen nur zwei den Krieg und die NS-Verfolgung überlebten.

Günter war erst sieben Jahre alt, als sein Vater am 20. August 1928 starb. Pauline Cohen blieb zunächst in Halberstadt, so dass sich Günters Kindheit und Jugend weitgehend dort abspielte. Erst 1937 zog sie mit ihrem Sohn nach Berlin und nahm eine 3 ½ Zimmer Wohnung in der Babelsberger Straße 6, Vorderhaus 1. Stock. Im Adressbuch ist sie als Paula, Witwe, eingetragen. Eine verheiratete Schwester Paulas und mehrere ihrer Stiefkinder, Günters Halbgeschwister, lebten bereits in Berlin. Zudem erhoffte sie sich vielleicht ein unauffälligeres Leben in der Großstadt als in Halberstadt. Denn seit vier Jahren waren die Nationalsozialisten an der Macht und betrieben ihre aktiv judenfeindliche Politik. Diskriminierung und Demütigung waren sicherlich in einer Kleinstadt wie Halberstadt, in der man schon lange lebte und vielerorts bekannt war, schwer zu ertragen. Die vormals bedeutende jüdische Gemeinde in Halberstadt war von rund 1000 1927 auf ca. 250 im Jahr 1937 geschmolzen.

Doch auch in Berlin wurde die Lage zunehmend unangenehmer. Für Günter war der Besuch einer staatlichen Schule kaum möglich, wahrscheinlich ging er in eine private jüdische Einrichtung. Die Situation verschärfte sich 1938 nach den Novemberpogromen. Auf sie folgte eine Flut von antisemitischen Verordnungen, die die völlige Isolierung von Juden zum Ziel hatte. Wir können annehmen, dass zu diesem Zeitpunkt der 17jährige Günter eine kaufmännische Ausbildung machte, da er sich einige Jahre später als Kaufmann bezeichnete. Auch das war nicht einfach, denn die Lehre konnte er nur in einem jüdischen Betrieb machen, und diese wurden nun nach und nach „arisiert“, d.h., gelöscht oder an Nichtjuden für einen Spottpreis verkauft.

Juden waren zudem durch viele Sonderabgaben und dadurch, dass sie nicht mehr über Bankkonten frei verfügen konnten, sondern nur Beträge für das ihnen zugemutete Existenzminimum abheben durften, praktisch verarmt. Die Gesundheits- und Ernährungslage für Juden verschlechterte sich zusehends, sie erhielten z. B. minderwertige Lebensmittelkarten, konnten nur 1 Stunde am Tag einkaufen gehen. Im September 1939 brach Paula Cohen, Günters Mutter, auf offener Straße zusammen und verstarb am 29. des Monats im Jüdischen Krankenhaus an einer Hirnhautblutung. Sie ist in Weißensee begraben. Ab diesem Zeitpunkt war Günter mit seinen 18 Jahren auf sich allein gestellt. Er übernahm nun die Wohnung als Hauptmieter. Am 24. November 1941 heiratete er die gleichaltrige Margot Abraham, die zu ihm in die Babelsberger Straße 6 zog.

Margot Abraham kam am 9. Juni 1921 in Berlin zur Welt. Ihr Vater Felix Abraham besaß die Firma „S. Abraham Teppiche und Gardinen“, 1900 von seinem Vater Samuel Abraham gegründet, mit Sitz in der Spandauer Straße 18. Die Mutter Frida geb. Samter war, wie ihr Mann, in Berlin geboren. Die Wohnung der Familie lag in der Alexanderstraße 15. Noch bevor Margot in die Schule kam, zogen Abrahams in die Flotowstraße im Hansaviertel, 1933 dann nach Charlottenburg in die Sybelstraße 52/53.

Vier Jahre nach der Machtübernahme der Nazis, 1937, wurde die Firma „S. Abraham Teppiche und Gardinen“ liquidiert, sehr wahrscheinlich unter NS-Zwang. Dies war wohl auch der Anlass für einen weiteren Umzug, diesmal in die Küstriner Straße 8 in Halensee, heute Damaschkestraße. Und mit Sicherheit war dies notgedrungen eine bescheidenere Wohnung, da mittlerweile die Lebensbedingungen für Juden sich weiter verschlechtert hatten. Zum Zeitpunkt der Volkszählung vom 17. Mai 1939 wohnten Felix, Frida und Margot immer noch dort. Die noch 17-jährige Margot wurde aber außerdem unter einer zweiten Adresse registriert: in der Moltkestraße 8/11 in Niederschönhausen, heute Wilhelm-Wolff-Straße 30-38. Dort befand sich ein Jüdisches Säuglings- und Kinderheim. Es liegt nahe anzunehmen, dass Margot, die die gleichen Ausbildungsschwierigkeiten wie Günter hatte, dort beschäftigt war.

Abrahams wurden nochmals gezwungen, ihre Wohnung aufzugeben und zur Untermiete in die Sybelstraße 66 eingewiesen. Von dort wurden Felix und Frida Abraham im September 1942 in ein Sammellager gebracht und kurz darauf, am 14. September 1942 nach Theresienstadt deportiert. Felix erlag im Ghetto den dort herrschenden erbärmlichen Lebensbedingungen Ende März 1943, Frida wurde noch im Oktober 1944 nach Auschwitz weiterverschleppt und dort ermordet.

Margot entkam zunächst der Deportation, weil sie im September 1942 schon mit Günter verheiratet war und in der Babelsberger Straße 6 lebte. Sie war im 5. Monat schwanger. Günter hatte man zur Zwangsarbeit bei „Eltron“ in Tempelhof verpflichtet, eine Elektrofirma, die ursprünglich Heißwassergeräte herstellte, mit Kriegsbeginn aber auf Rüstungsproduktion umstellte. Auch Margot wurde sicherlich zur Zwangsarbeit herangezogen, vielleicht wurde sie in den letzten Monaten der Schwangerschaft verschont. Am 27. Januar 1943 kam ihre Tochter Tana zur Welt.

Tana war noch keinen Monat alt, da musste am 24. Februar 1943 ihr Vater die der Deportation und der gänzlichen Ausraubung von Juden vorausgehenden „Vermögenserklärung“ ausfüllen. Günter Cohen besaß noch ein Konto über 500 RM und ein Depot über 1000 RM, beides aber gesperrt. Die Einrichtung seiner Wohnung, oder was davon übrig war, gab er in dem Formular erst gar nicht an. Vor der späteren Versteigerung wurde sie auf 620 RM geschätzt. Das war vergleichsweise viel und zeigt, dass die Möbel nicht ärmlich gewesen waren. Eine Vermögenserklärung musste absurderweise sogar für Tana ausgefüllt werden, Günter unterschrieb sie mit dem Zusatz „als Vater“.

An diesem 24. Februar war die junge Familie wahrscheinlich schon im Sammellager Große Hamburger Straße 26 interniert. Zwei Tage darauf verließ ein verplombter Zug mit über 1000 Insassen den Güterbahnhof Moabit, Günter, Margot und Tana unter ihnen. Das Ziel war Auschwitz. Dort angekommen wurden Günter und Margot getrennt, Günter gehörte zu den 156 Männern, die zur weiteren Zwangsarbeit ausgesondert wurden. Besonders schwer fällt es, sich das Schicksal von Margot und Tana vorzustellen. In seinem Buch „Die Kinder von Auschwitz“ schreibt der Autor Alvin Meyer: „Babys und kleine Kinder wurden in Auschwitz in der Regel sofort ermordet. Hielt eine Mutter während der Selektion ihr kleines Kind im Arm, wurden beide vergast. Die Mutter mochte noch so jung, gesund und „arbeitsfähig“ sein. Das spielte keine Rolle…“ Auf der Deportationsliste war die 21-jährige Margot als „arbeitsfähig“ eingestuft worden, dennoch muss man davon ausgehen, dass sie nicht zu

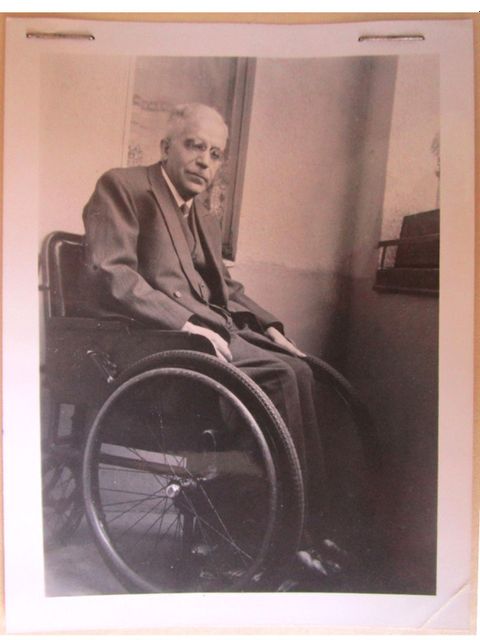

den 106 zur Zwangsarbeit bestimmten Frauen zählte. Sie wurde wohl mit Tana, die genau einen Monat alt war, und mit allen anderen nicht „Selektierten“ in den Gaskammern ermordet. Günter Cohen erkrankte bald an den menschenunwürdigen Lebensumständen im Lager, am 12. April 1943 wurde er mit Durchfall in den Häftlingskrankenbau Monowitz eingewiesen. Noch am 21. Mai des Jahres taucht sein Name auf einer Auschwitzer Liste auf, dann verliert sich seine Spur. Aus Auschwitz kam er nicht zurück. Sein Todesdatum ist nicht bekannt.

Quellen:

Gedenkbuch. Bundesarchiv Koblenz, 2006; Gedenkbuch Berlin der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus 1995; Berliner Adressbücher; Landesarchiv Berlin; Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Akten der Oberfinanzdirektion; Stadtarchiv und Standesamt Halberstadt; Arolsen Archives; Archiv Jüdischer Friedhof Weißensee; Alwin Meyer, Vergiss deinen Namen nicht – Die Kinder von Auschwitz, Steidl Verlag, Göttingen, 2016

Recherchen/Text: Micaela Haas

DGS

DGS Leichte Sprache

Leichte Sprache