HIER WOHNTE

HERBERT KAYSER

JG. 1893

DEPORTIERT 18.5.1943

THERESIENSTADT

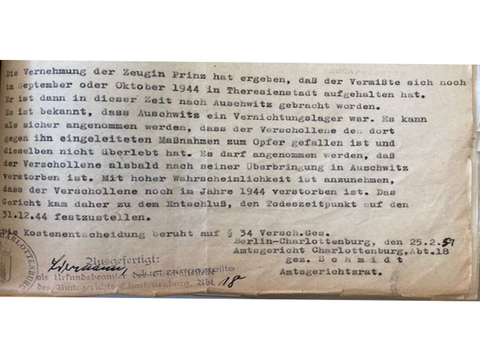

ERMORDET 28.9.1944

AUSCHWITZ

Herbert Kayser wurde in Kreuzburg/Oberschlesien (heute Kluczbork) am 1. Juli 1893 geboren. Er war ein Sohn des Kaufmannes Julius Kayser und seiner Frau Fanny, geb. Abarbanell. Ob Herbert Geschwister hatte, geht aus den verfügbaren Quellen nicht eindeutig hervor.

Zu einem uns nicht bekannten Zeitpunkt zog die Familie nach Breslau um. Dort bestand Herbert 1911 das Abitur und schloss eine Drogistenausbildung an, die er 1914 mit Examen abschloss. Sehr wahrscheinlich war der 21-Jährige anschließend Soldat im Ersten Weltkrieg. In Berlin ist er nach dem Krieg 1920 wiederzufinden. In diesem Jahr heiratete er die 1899 in Hindenburg (heute Zabrze) geborene und in Breslau aufgewachsene Ilse Clara Weich. Die Hochzeit fand in Breslau statt. Herbert hatte bereits eine Berliner Adresse, Mommsenstraße 16. Möglicherweise wohnte er dort zur Untermiete. Laut Ilses Schwester Erna zog das Paar sofort nach der Heirat nach Berlin. Dort bezogen sie eine eigene Wohnung in der Gervinusstraße 11. Am 17. Juli 1925 kam dort Rita Susanna, ihr einziges Kind, zur Welt.

Schon 1919 hatte Herbert Kayser das „Medizinische Drogenhaus Apotheker Richard Bloch“ von der Witwe Frieda Bloch übernommen. Die Drogerie lag in der Dahlmannstraße 34, Ecke Gervinusstraße – zwei Häuser neben Herberts späterer Wohnadresse. Laut Adressbuch ließ es Herbert zunächst bei dem von Richard Bloch registrierten Namen, erst 1926 änderte er ihn in „Medizinisches Drogenhaus Herbert Kayser“. Dennoch sprechen mehrere Nachkriegszeugen, inklusive der Tochter, nur vom „Drogenhaus Ilse Kayser“ und meinen fälschlicherweise, der Betrieb sei auf ihren Namen registriert gewesen. Vermutlich war lediglich das Geschäftslokal nach Herberts Frau benannt.

Geschäftsführer und Fachmann war Herbert Kayser. Ilse Kayser, die eine kaufmännische Ausbildung hatte, arbeitete mit im Verkauf und an der Kasse. Es gab 2-3 Angestellte und einen Lehrling. Die Drogerie soll gut gelaufen sein. Kaysers konnten einen gediegenen Lebensstil pflegen, sie hatten auch Hausangestellte und fuhren in den Urlaub. Im Herbst 1930 zog die Familie in eine 3 ½ Zimmer-Wohnung an der Giesebrechtstraße 19 um. Unklar bleibt, ob dies eine Verbesserung war oder nicht.

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten begannen für das Drogistenpaar ernsthafte Schwierigkeiten. Bereits am 1. April 1933 hatten sie unter dem Judenboykott zu leiden.

Tochter Rita schrieb später:

„Nicht nur am 1.4.33, sondern auch an einem anderen Tage im Jahre 1936 standen vor dem Geschäft meiner Eltern Boykott-Posten mit Plakaten ‚Kauft nicht bei Juden‘. Zahlreiche Male wurden unsere Fensterscheiben mit den gleichen Anschriften verschmiert, die wir nur nachts abzukratzen gewagt haben“.

Die Kundschaft wurde weniger, schließlich wurde der Laden samt Warenlager bei dem Pogrom im November 1938 vollständig demoliert.

Rita:

„Bei der Aktion gegen die Juden im November 1938 war ich noch im Hause meiner Eltern. Ich weiss, dass die Fensterscheiben unseres Geschäfts eingeschlagen wurden, die in den Regalen befindlichen Drogen und andere Waren auf den Boden geworfen und zum grössten Teile beschädigt wurden und in unserem grossen Lagerraum, der sich unter dem Geschäftsraum befand, Waren, darunter grosse Korbflaschen mit Drogen zerstört. […]“.

Herbert Kayser stand vor dem Ruin seiner Existenz.

Zwei Jahre zuvor hatte Rita versucht, auf das „Fürstin-Bismarck-Gymnasium“ zu kommen, wurde aber „als Jüdin“ nicht aufgenommen. Sie ging dann auf verschiedene jüdische Schulen – der Wechsel folgte immer auf die Schließung der jeweiligen vorangegangenen Einrichtung.

Rita: „… es war in diesen jüdischen Schulen schon kein regulärer Unterricht mehr.“

Herbert Kayser soll noch versucht haben, das Geschäft nach dem Pogrom wiederaufzubauen, sah sich aber bald gezwungen, es einem Nichtjuden zu überlassen. Ob er einen Erlös dafür erhielt, ist eher unwahrscheinlich. Ab 1940 verzeichnet das Adressbuch in der Dahlmannstraße 34 einen Norbert Plümer, Drogist.

Noch ein weiterer Schicksalsschlag ereilte Herbert Kayser 1939: Am 8. Juni dieses Jahres starb Ilse Kayser in ihrer Wohnung. Todesursachen waren laut Sterbeurkunde Gehirnhautentzündung, Lungenentzündung, Herzschwäche.

Möglicherweise plante Herbert Kayser daraufhin, mit seiner Tochter auszuwandern. Seine Mittel reichten aber nur, um die 14-jährige Rita mit einer Kinder -Alijah im November 1939 nach Palästina zu schicken. Er sah sie nicht wieder.

Rita kam in Palästina bei Ilses Schwester Josephine Gruenfeld unter, wo sie ungewohnte schwere Landarbeit leisten musste. Nach einem Jahr kam sie im Rahmen der Jugend – Alijah in eine zweijährige landwirtschaftliche Ausbildung. 1944 heiratete sie Hans Günter Cohen, der später seinen Namen in Jacob Matar änderte. Sie bekamen zwei Kinder.

Anfang der 40er- Jahre – wahrscheinlich 1942 – heiratete Herbert Kayser ein zweites Mal, nämlich Gertrud Löwenthal. Sie war Sekretärin bei der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, wie sich die Jüdische Kultusgemeinde zu nennen hatte. Gertrud zog auch in die 3 ½ Zimmer Wohnung an der Giesebrechtstraße 19 mit ein. Ein Zimmer mussten allerdings Herbert und Gertrud zwangsweise untervermieten, da nach Aufhebung des Mieterrechts für Juden, diese zusammenziehen sollten. So sollte Wohnraum für Nichtjuden frei gemacht werden, deren Häuser zerbombt oder im Rahmen der Planungen zur Umgestaltung der Hauptstadt abgerissen waren. Bei Kaysers wurde die geschiedene Alice Matthies eingewiesen.

Dies war bei weitem nicht die einzige Schikane von Juden. Vor allem nach den Pogromen im November wurden ihr Berufs- und Alltagsleben durch zahlreiche Verordnungen stark eingeschränkt.

Juden hatten Sondersteuern zu zahlen, sie durften nicht am öffentlichen Leben teilnehmen, nicht in Theater, Konzerte, Kinos usw., durften nur von 4 bis 5 Uhr nachmittags einkaufen, zu bestimmten Zeiten durften sie gar nicht mehr auf die Straße. Wertgegenstände mussten abgegeben werden, desgleichen Elektrogeräte. Herbert lieferte Silberbesteck für 12 Personen, Schmuck und zwei silberne Schabbat-Leuchter ab. Auch Radio, Staubsauger, Bügeleisen und sein Fahrrad konnte er nicht behalten. Juden durften Verkehrsmittel nur beschränkt benutzen, ab 1. September 1941 mussten sie den Judenstern tragen. Dies nur eine Auswahl der Maßnahmen, die Juden das Leben unerträglich machen sollten.

Zudem wurden Juden zur Zwangsarbeit herangezogen. Herbert bezeichnete sich als „früher Drogist, jetzt Arbeiter“, und zwar bei Kaufmann Christian Fortmann. Obwohl nicht klar ist, welcher Branche dieser Kaufmann angehörte, ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich hier um Zwangsarbeit handelte. Gertrud konnte ihre Stelle bei der Kleiderkammer der Reichsvereinigung der Juden behalten.

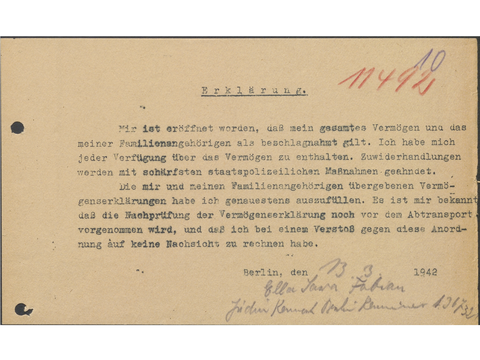

Im Mai 1942 bekamen Herbert und Gertrud Nachricht, dass sie zur „Abwanderung“, sprich Deportation vorgesehen seien und dass sie die „Vermögenserklärung“ auszufüllen hätten. In ihr hatten Juden bis zur letzten noch in ihrem Besitz befindlichen Socke anzugeben, damit dann alles, wie ihnen kurz vor der Deportation ganz offiziell per Zustellungsurkunde verkündet wurde, vom Deutschen Reich beschlagnahmt werden könne. Herbert und Gertrud unterzeichneten ihre Erklärung am 11. Mai, wahrscheinlich waren sie da schon in einem Sammellager interniert. Viel anzugeben hatten sie nicht mehr. Einige Kleider, 30.-RM Kaution bei Gasag und Bewag, der größte Posten waren die Möbel der Wohnung, die ein Gerichtsvollzieher später ziemlich willkürlich auf 290.- RM taxierte – wobei sein Inventar auffällig weniger Möbel und Gegenstände aufzählt als in der Vermögenserklärung angegeben.

DGS

DGS Leichte Sprache

Leichte Sprache