Wolf Meier Ehrenreich wurde in Kissingen (ab 1883 Bad Kissingen) am 9. September 1880 geboren. Sein Vater war der jüdische Lehrer und Vorbeter Eliezar Lazarus Ehrenreich und kam in den 1870er Jahren mit seiner Frau Dinah, geb. Lonnerstädter von Autenhausen, wo schon sein Großvater „Vorsinger“ gewesen war, nach Kissingen. 1876 gründete er einen „Curmäßigen und streng religiösen Privatkosttisch“, aus dem sich das koschere Restaurant und spätere Hotel und Sanatorium Ehrenreich entwickelte, das noch bis Ende der 1920er Jahre von Wolf Meiers Schwester Rifka und ihrem Mann Emil Jeidel betrieben wurde. Wolf Meier hatte zwei Schwestern, Rifka und Miriam, und einen Bruder, Josua Moses, auch Max genannt. Drei weitere Geschwister starben im Kindes- oder Jugendalter, Wolf Meier war der jüngste der Überlebenden. Wolf Meier und seine Geschwister wurden streng religiös erzogen, die Mutter war Tochter eines Rabbiners aus Veitshöchheim, der Vater ja selber

Lehrer und Gemeindekantor in Bad Kissingen. Das Hotel Ehrenreich war bei jüdischen Kurgästen als streng koscher sehr renommiert. 1892 starb Eliezar Lazarus, seine Frau führte das Haus weiter bis auch sie, am 12. November 1901, verstarb. Die „Geschwister Ehrenreich“ betrieben das Haus weiter, insbesondere, wie erwähnt, Rifka Ehrenreich, die 1903 Emil Jeidel heiratete. Unklar bleibt, inwieweit auch Wolf Meier am Hotel beteiligt war.

Wolf Meier erhielt eine kaufmännische Ausbildung. Er diente im Ersten Weltkrieg, brachte es zum Unteroffizier und kehrte Ende Dezember 1918 nach Bad Kissingen zurück. Zu dem Zeitpunkt hatte er bereits in Berlin Margarete Hoffmann kennen gelernt, denn diese trat bereits 1915 aus Anlass der Verlobung zum jüdischen Glauben über. Margarete Hoffmann stammte aus Breslau, war Lehrerin und lebte seit 1912 in Berlin, vermutlich allein. Eine gute Woche nach Wolf Meiers Rückkehr, am 6. Januar 1919, meldete er sich nach Berlin ab und am 27. März 1919 heiratete das Paar. Sie bezogen eine Wohnung im Gartenhaus, IV. Stock, der Wielandstraße 31. Am 30. Dezember 1919 bekamen sie eine Tochter, die sie nach der Großmutter Dina nannten. Erst 1925 folgte das zweite Kind, Ernst Wilhelm. Die Kinder wurden jüdisch-religiös erzogen.

1920 meldete Wolf Meier die Handelsgesellschaft „Friedemann und Ehrenreich“ an, bald darauf in Ehrenreich & Co. umbenannt. Friedemann blieb jedoch Gesellschafter. Es sollte sich um „Import und Export Waren aller Art“ handeln, Geschäftsräume in der Köpenicker Straße 44. 1929, vermutlich infolge der Weltwirtschaftskrise, wurde das Engros-Geschäft aufgegeben und Wolf Meier Ehrenreich beschränkte sich auf Vertretungen. Er arbeitete für vier Firmen, die Toilettenartikel – z.B. Haarnetze – herstellten. Die Geschäftsräume wurden aufgegeben und alles in der Wielandstraße 31 abgewickelt. 1934 zog die Familie im gleichen Haus vom Gartenhaus in den Seitenflügel, möglicherweise in eine bescheidenere Wohnung, denn seit Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde das Leben für Juden im Allgemeinen und für jüdische Selbständige im Besonderen zunehmend schwieriger. Neben wirtschaftlichen und sozialen Diskriminierungen wurde auch Druck auf das Ehepaar

ausgeübt, sich scheiden zu lassen, da Margarete (eigentlich) „Arierin“ sei. Nach den Pogromen im November 1938 konnte Wolf Meier knapp einer Verhaftung entgehen, musste aber seine Vertretungen niederlegen. Nun beschloss das Ehepaar – Wolf Meier habe darauf bestanden – sich scheiden zu lassen, in der Annahme, so ihre Kinder besser schützen zu können und den Unterhalt der Familie zu sichern, indem Margarete die Vertretungen fortführte. Gleichzeitig betrieben sie die Auswanderung, ein Schwager, Bruder von Max Ehrenreichs Frau Elfriede, bürgte für sie. Sie bekamen aber zunächst kein Visum.

Die Ehe wurde am 16. Dezember 1938 geschieden, Margarete trat aus der Jüdischen Gemeinde aus und nahm wieder ihren Mädchennamen an. Dass die Scheidung eine fatale Fehlentscheidung war, begriffen sie erst später. Zunächst führte Margarete zwei Vertretungen weiter, Wolf Meier wohnte weiterhin in der Wielandstraße, nahm sich aber bald anderweitig zur Tarnung wechselnde möblierte Zimmer. Dina, die im Januar eine Ausbildung als künstlerische Photographin begonnen hatte, musste diese aufgeben, als ihr (jüdischer) Betrieb im November des Jahres aufgelöst wurde. Ihr gelang im April 1939 als Hausmädchen nach England auszuwandern. Der Versuch, für Ernst eine Auswanderung nach Palästina im Rahmen der Hachschara (Hachschara = „Vorbereitung, Tauglichmachung“) zu organisieren, scheiterte, da Ernst für zu schwächlich befunden wurde.

1940 wurde Wolf Meier zur Arbeit zwangsverpflichtet, er konnte bei der Reichsvereinigung der Juden unterkommen, und arbeitete erst in der Kleiderkammer, dann in der Friedhofsverwaltung und später als Pförtner in dem Sammellager Große Hamburger Straße 26. Als Ehrenreichs endlich ein Visum für Kuba bekamen, von wo sie in die USA weiterzukommen gehofft hatten, war bereits – seit Oktober 1941 – jegliche Auswanderung verboten. Ernst, der als fröhlicher, Jazz-begeisterter Jugendlicher geschildert wird – er spielte selbst Schlagzeug -, kümmerte sich möglichst wenig um die Verbote für Juden, weigerte sich auch den ab September 1941 vorgeschriebenen Stern zu tragen. Er begann eine Schlosserausbildung, wurde aber 1942, mit 17 Jahren, zwangsverpflichtet bei dem Elektrogerätehersteller Ehrich & Graetz in Treptow, wo er, wie Zwangsarbeiter in anderen Rüstungsbetrieben auch, bei geringerem Lohn als Nichtjuden und unter schärfster Kontrolle zu arbeiten hatte.

Anfang März 1943 suchte die Gestapo Wolf Meier Ehrenreich vergeblich an seiner damaligen offiziellen Adresse, Speyerer Straße 10, nachdem seine Vermieterin, Gertrud Chodziesner (die unter dem Pseudonym Gertrud Kolmar bekannte Schriftstellerin), bereits am 2. März deportiert worden war. Da er nicht mehr durch seine nicht-jüdische Ehefrau geschützt war, war auch er zur Deportation bestimmt. Die Gestapo fand ihn dann doch am 12. März, und zwar in der Wielandstraße 31, wo er „zu Besuch“ war, und verhaftete ihn. Er kam in ein Sammellager und musste die sogenannte „Vermögenserklärung“ ausfüllen, die die Oberfinanzdirektion dazu in die Lage versetzen sollte, den jüdischen Besitz zu beschlagnahmen. Wolf Meier Ehrenreich hatte jedoch kein Vermögen, eine spätere offizielle Schätzung seiner Habe blieb „erfolglos“. Er gab an, bei der Jüdischen Kultusvereinigung angestellt zu sein, vielleicht der Grund, weshalb er erst noch zwei Monate als „Ordner“ in

verschiedenen Sammellagern eingesetzt wurde: in der Gerlachstraße, in der Großen Hamburger Straße 26, und schließlich in der Auguststraße 17. Von dort aus wurde er am 18. Mai 1943 mit weiteren 99 Juden nach Theresienstadt deportiert.

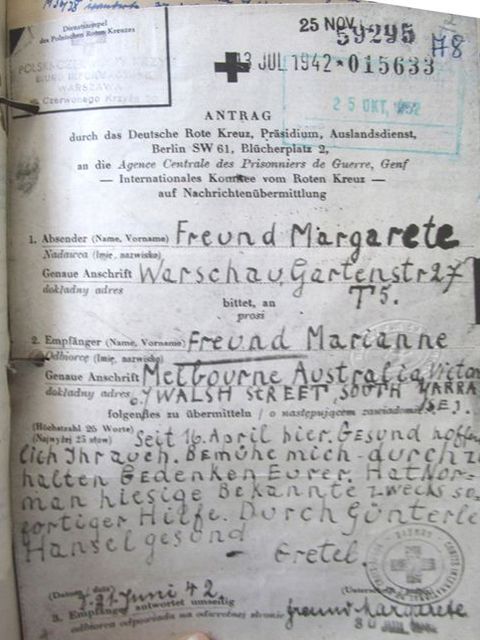

In Theresienstadt, dass die Nationalsozialisten seit diesem Monat nicht mehr „Altersghetto“ nannten, sondern, etwas neutraler aber auch irreführend, „Jüdisches Siedlungsgebiet“, herrschten nach wie vor katastrophale Lebensumstände. Hunger, Kälte, Raumnot, Krankheiten und Seuchen rafften viele Insassen dahin. Wolf Meier konnte sich über Wasser halten, nicht zuletzt dank der regelmäßigen Pakete, die Margarete ihm schickte und die er jeweils mit einer Postkarte quittierte. Die letzte dieser Postkarten, die Margarete erhielt, war am 26. Oktober 1944 datiert. Als sie sie bekam, war Wolf Meier möglicherweise nicht mehr am Leben: am 28. Oktober 1944 wurde er weiter nach Auschwitz deportiert. Von den 2056 mit ihm Verschleppten wurden 217 Männer und 132 Frauen zur Arbeit bestimmt. Alle anderen wurden am Ankunftstag, den 30. Mai, in den Gaskammern ermordet. Das genaue Datum von Wolf Meiers Tod ist nicht bekannt, aber es darf bezweifelt werden, ob er, 64-jährig und von

fast 1 ½ Jahren Konzentrationslager sicherlich geschwächt, als „arbeitsfähig“ betrachtet wurde. Er gehörte jedenfalls nicht zu den 169 Überlebenden.

Kurz vor der Verhaftung Wolf Meiers, am 27. Februar 1943, wurden in einer reichsweiten Aktion alle noch in deutschen Betrieben arbeitenden Juden direkt am Arbeitsplatz verhaftet. Diese sogenannte „Fabrikaktion“ fand auch bei Ehrich & Graetz statt, Ernst wurde mit den anderen festgenommen. Als „Geltungsjude“, d.h., nach den NS-Bezeichnungen, jemand, der zwar ein nichtjüdisches Elternteil hatte aber jüdisch-religiös erzogen war, wurde er in der Rosenstraße 2-4 festgehalten, wo auch Ehepartner aus „Mischehen“ interniert waren. Frauen und Angehörige – Margarete war auch sicherlich dabei – sammelten sich in spontanem Protest vor dem Gebäude und verlangten über mehrere Tage die Freilassung ihrer Ehepartner und Kinder. Schließlich wurden nach und nach alle entlassen, auch Ernst. Wie alle anderen bekam er gleich eine neue Zwangsarbeit zugewiesen, diesmal sollte er im Jüdischen Krankenhaus die Leichen von Selbstmördern in den Kühlraum verlagern. Er

verweigerte diese Arbeit und meldete sich auch erst nach einiger Zeit beim jüdischen Arbeitsamt – ein Protest, der offenbar zunächst ohne Folgen blieb. Ende April 1943 musste er dann bei der Abrissfirma Christian Fortmann antreten. Laut seiner Mutter, überstieg die dortige Arbeit die Kräfte des Jugendlichen um einiges.

Während einer Abwesenheit von Margarete beherbergte Ernst zwei untergetauchte jüdische Mädchen in der Wohnung in der Wielandstraße 31. Die Gestapo bekam Wind davon, vermutlich durch eine Denunziation, und verhaftete die drei am 30. Juni 1943. Ernst kam ins Polizeigefängnis am Alex und wurde Mitte Juli zunächst in das Jugenderziehungslager Großbeeren eingeliefert, dann in das bei Wartenburg. Von dort kam er am 1. Oktober wieder in das Polizeigefängnis. Margarete erhielt keine Sprecherlaubnis, sie durfte ihm lediglich frische Wäsche bringen. Zwischen Weihnachten und Neujahr sagte man ihr, er sei krank. Am 29. Dezember 1943 wurde Ernst Ehrenreich bewusstlos in das Jüdische Krankenhaus eingeliefert, noch in der Nacht, um 2:00 Uhr, verstarb er. Unklar bleibt, ob er an im Arbeitslager zugezogenem Hungertyphus oder an Misshandlungen im Polizeigefängnis starb – oder an beidem. Sein „Nachlass“, eine lädierte Brille und etwas Wäsche, sollte verrechnet werden mit den

Kosten der Behandlung (17.- RM) und des Begräbnisses (270.- RM). Nachdem die Oberfinanzdirektion das „Vermögen“ hatte schätzen lassen („1 Posten gebrauchte Garderobe 10.- RM“), und Margarete bereit war, die Forderungen des Krankenhauses zu begleichen, wurden die Sachen nach über einem halben Jahr „freigegeben an die arische Mutter“.

Nach dem Krieg versuchte Margarete Hoffmann vergeblich, die Scheidung rückgängig zu machen. 1948 trat sie wieder in die Jüdische Gemeinde ein. Noch in den 1950er Jahren wohnte sie in der Wielandstraße 31, 1965 starb sie in Berlin. Ihre Tochter Dina heiratete in England einen jüdischen Emigranten. Wolf Meiers älteste Schwester Rifka war bereits 1929 gestorben, ihr Mann zwei Jahre zuvor. Ihre vier Kinder überlebten alle. Die jüngere Schwester Miriam hatte schon Anfang des Jahrhunderts nach London geheiratet. Bruder Max und seine Frau Elfriede geb. Wolkiser, beide Ärzte, die im Sommer in Bad Kissingen und im Winter in Berlin tätig waren, konnten 1939 mit ihren beiden Söhnen in die USA flüchten. Für Gertrud Kolmar bzw. Chodziesner, Wolf Meiers Vermieterin in der Speyerer Straße, liegt ein Stolperstein in Schöneberg vor der

Münchener Straße 18 a.

Recherchen und Text: Dr. Micaela Haas. Quellen: Gedenkbuch. Bundesarchiv Koblenz, 2006; Gedenkbuch Berlin der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus 1995; Berliner Adressbücher; Landesarchiv Berlin; Akten des Landesentschädigungsamtes Berlin; Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Akten der Oberfinanzdirektion; Informationen des Stadtarchivs Bad Kissingen; Gottwaldt/Schulle, Die „Judendeportationen“ aus dem Deutschen Reich 1941-1945, Wiesbaden 2005; Aubrey Pomerance (Hrsg.): Jüdische Zwangsarbeiter bei Ehrich & Graetz, Berlin-Treptow, Köln 2003

DGS

DGS Leichte Sprache

Leichte Sprache