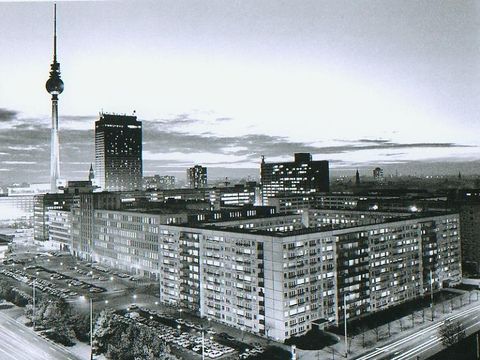

Das Gebäude der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie spiegelt deutsche und Berliner Geschichte in besonderer Weise. Ursprünglich genutzt als Karstadt-Zentrale in den 1930er Jahren wurde es anschließend Dienstgebäude des Statistischen Reichsamtes in der Nazi- und Kriegszeit. In den DDR-Jahren war das Gebäude in der heutigen Bernhard-Weiß-Straße 6 Präsidium der Volkspolizei und Untersuchungshaftanstalt sowie Zentrale des Mauerbaus.

Historisches

Bild: Politisch-Historische Sammlungen Berlin

Eine Übersicht über die Geschichte des Hauses finden Sie hier: Ein historischer Abriß zu Menschen und Gebäuden, die die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und ihre Vorgängerorganisationen prägten.

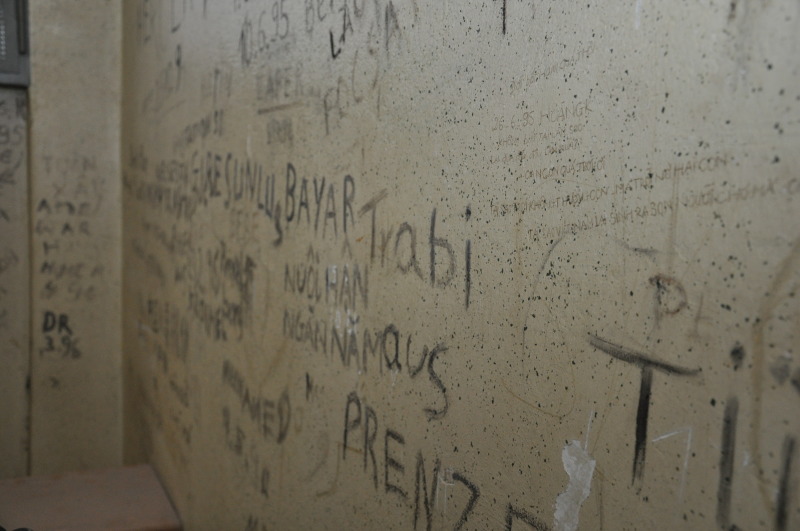

Bildergalerie der ehemaligen U-Haftanstalt Keibelstraße

Lernort “Polizeigefängnis Keibelstraße”

Die ehemalige U-Haftanstalt Keibelstraße ist seit Februar 2019 ein Lernort für Schülerinnen und Schüler. Das pädagogische Konzept soll Schülerinnen und Schülern befähigen, sich mit der Geschichte des Ortes, aber auch mit DDR-Geschichte bzw. deutsch-deutscher Geschichte intensiv auseinanderzusetzen.

Der Lernort im ehemaligen Polizeigefängnis ist eine wichtige Gedenkstätte, an der junge Menschen viel über die Geschichte der DDR, Repression und Herrschaft und über die Schicksale der inhaftierten Menschen lernen können. Der Berliner Träger Agentur für Bildung – Geschichte, Politik und Medien e.V. betreibt den Lernort und bietet Präsenzseminare im Lernort und Online-Verantaltungen an.

Für dieses Projekt arbeitet die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie eng mit verschiedenen Institutionen u.a. dem Bundesbeauftragten für die Unterlagen der Staatssicherheit sowie dem Landesbeauftragten für die Unterlagen der Staatssicherheit, der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, der Senatskanzlei /Kulturelle Angelegenheiten, der Robert-Havemann-Gesellschaft und dem Landesinstitut für Schule und Medien zusammen. Auch Zeitzeugen werden in das Projekt einbezogen.

Geschichte zum Download

-

Zur Geschichte des Polizeigefängnisses in der Keibelstraße

PDF-Dokument (102.0 kB)

-

Zentrale des Mauerbaus

Das Präsidium der Volkspolizei Berlin von 1949 bis 1990

PDF-Dokument (778.8 kB)

-

Geschichte des Gebäudes Bernhard-Weiß-Straße 6

Chronik des Gebäudes der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie von 1928 bis heute

PDF-Dokument (1.2 MB)

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Bernhard-Weiß-Straße 6

10178 Berlin

![]()

![]()

![]()

![]()

Leichte Sprache

Leichte Sprache DGS

DGS