Interaktive Smartphone-Tour zu den Grenz- und Mauergeschichten an der Wollankstraße

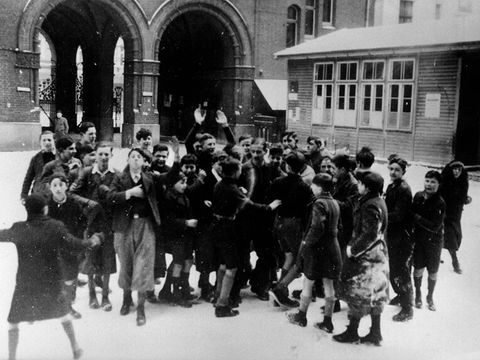

Spielerisch erhaltet Ihr mit diesem Actionbound Einblicke in das Leben an dem ehemaligen Grenzgebiet. Zeitzeug*inneninterviews und seltene Fotografien lassen das vertraute Umfeld in einem anderen Licht erscheinen. Entdeckt Geschichten über Fluchtversuche, Tunnelarbeiten von West- nach Ost-Berlin und den Auf- und Ausbau der Grenzanlage.

Allein oder als Team könnt Ihr die Quizfragen dieser Tour lösen, Punkte sammeln und Euch entscheiden, ob Ihr die zweigeteilte Tour komplett oder in Kurzform spielen möchtet. Gute 70 Minuten dauert der komplette Actionbound, vom S-Bahnhof Wollankstraße bis zum Friedhof Pankow III.

Die App Actionbound ist im App Store und bei Google Play kostenlos zum Download erhältlich. Zum Abspielen von Bounds können Smartphones und Tablets verwendet werden. Wenn Ihr ein geringes Datenvolumen habt, könnt Ihr den Bound vorher auf Euer Smartphone oder Tablet laden.

Hier geht es direkt zum Actionbound Mauergeschichten an der Wollankstraße.

Der Actionbound wurde semesterübergreifend von Studierenden der HTW Berlin, Fachbereich Museologie, unter der Leitung von Prof. Dr. Tobias Nettke entwickelt.

Ein Projekt vom Museum Pankow in Kooperation mit der HTW Berlin und dem SprachCafé Polnisch e. V..