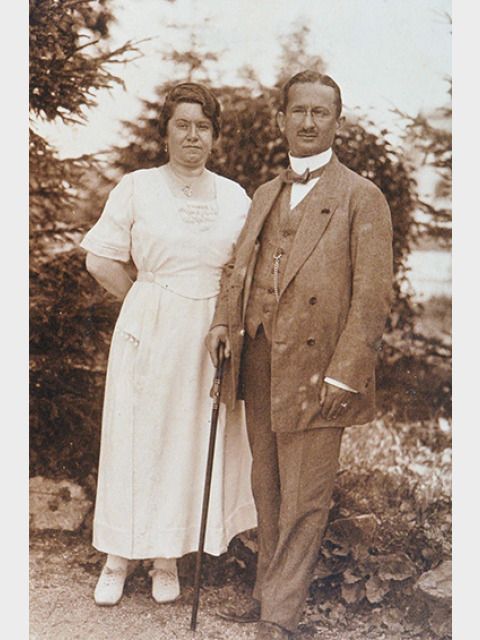

Selma (1876–1943) und Paul (1878–1943) Latte gründeten 1907 in Berlin einen später deutschlandweit größten Betriebe der Getränke-Industrie. Die Firma Paul Latte hatte ab 1920 ihren Sitz in der Buchholzer Straße 28–31 in Niederschönhausen. Paul Latte war Erster Vorsitzender und Geschäftsführer im Reichsverband Deutscher Flaschengroßhändler. Ab 1934 verpachtete das Ehepaar Teile des Geländes in der Wackenbergstraße an die »Reichsvertretung der deutschen Juden«, die das Areal nutzte, um Jugendliche und Erwachsene auf ihre Auswanderung vorzubereiten.

Die Machtübernahme des NS-Regimes, antijüdische Boykottmaßnahmen und eine zunehmende Ausgrenzung aus dem Berliner Wirtschaftsleben zerstörten die wirtschaftliche und soziale Existenz des Ehepaares Latte. Unter Zwang mussten sie 1938 Teile ihres Grundbesitzes in Niederschönhausen unter Wert an das Reich und die Stadt Berlin verkaufen. Die Produktion im Unternehmen wurde zum 30. September 1939 eingestellt. 1940 folgte die Löschung der Firma aus dem Berliner Handelsregister. Das Paar musste in ein “Judenhaus” in Berlin-Hermsdorf am Falkentaler Steig 16 ziehen. Selma und Paul Latte wurden am 13. Januar 1943 in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Dort starben Paul Latte am 24. Januar und seine Frau Selma am 16. Juli 1943 an den Folgen der unmenschlichen Lebensbedingungen.

Am Falkentaler Steig 16 in Berlin-Hermsdorf erinnern zwei Stolpersteine an das Ehepaar.

Gedenk- und Informationsstele zu Selma und Paul Latte und der Umschichtungsstelle Niederschönhausen 1934–1941

-

Einladung: Benennung »Selma-und-Paul-Latte-Platz«, Einweihung der Gedenk- und Informationsstele, Musik und Lesung

PDF-Dokument (272.5 kB)

Bild: Museum Pankow

Museum Pankow

Fachbereichsleiter:

Bernt Roder

Sekretariat:

Vorderhaus, 2. OG | ![]()

Aktuell nicht besetzt

Tel.: (030) 90295-3917

E-Mail

Verkehrsanbindungen

-

U-Bahn

-

Bus

-

U Senefelderplatz

- N2

- U2

-

U Senefelderplatz

-

Tram

-

Knaackstr.

- M2

-

Knaackstr.