Postanschrift

12591 Berlin

„Der Berliner Witz“ - Eine Kulturgeschichte der anderen Art

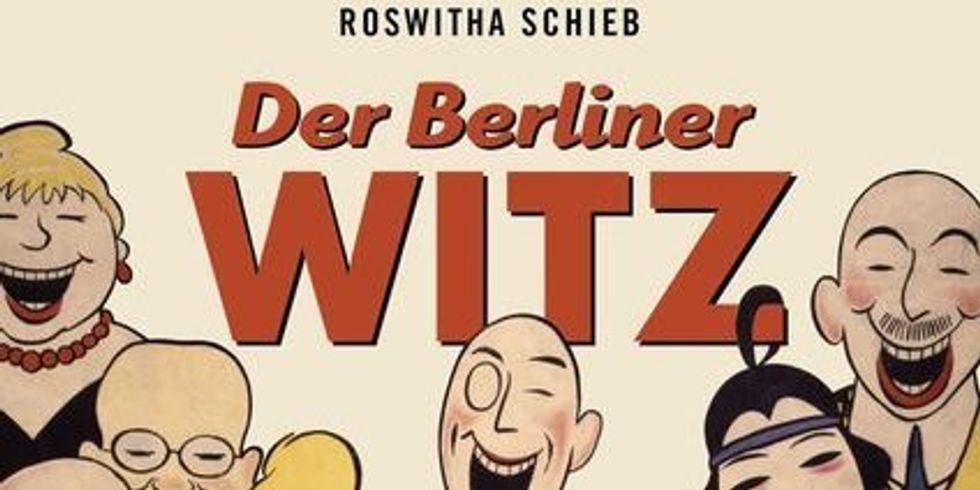

Bild: Werbeplakat von Fritz Wolf um1913

von Ursula A. Kolbe

Ja, die Berliner mit ihrer kessen Schnauze, und unverwüstlich sinse. Ihr Humor hatte schon immer Konjunktur, wurde beschrieben, analysiert, bejubelt, auch verrissen. Viele Autoren haben ihn auf`s Korn genommen. Jüngst auch die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Roswitha Schieb. Die Buchautorin, Essayistin und Publizistin beleuchtete den „Berliner Witz“ aus ihrer Sicht, eben eine Kulturgeschichte der anderen Art.

Über 150 Jahre reicht der Bogen von preußischen Untertanen, die denen da „von oben“ eine Nase drehen, über Publizisten, die durch die Blume das sagen, was sie eigentlich nicht sagen dürfen. Bis hin zu ganz normalen Berlinern, die sich gegenseitig beharken oder sich Sprachspiele ausdenken, bei denen einem die Spucke wegbleibt.

„Die Berliner sind vor allem wegen ihrer Schlagfertigkeit bekannt“, sagt Roswitha Schieb. Dafür gebe es historische Gründe. Schon im 18. Jahrhundert habe sich das Volk etwa bei großen Prügeleien amüsiert. „Dieses echte Schlagen von damals hat sich im Laufe der Zeit gewandelt in eine verbale Schlagfertigkeit.“

Auch die Berliner Sprache selbst habe immer etwas Ansteckendes gehabt, der Dialekt sei ein Quell des Humors. „Es gibt sehr schöne grammatikalische Verbeulungen. Bei einer geplatzten Hochzeit heißt es: Es hat sich ausjegräutigamt, Und dann gibt es das Problem mit den Wörtern `mir`und `mich`“ hob Schieb hervor.

Das erinnert mich persönlich aus Kindheitstagen an einen Spruch, der so ging: „Mir und mich verwechslick nich, det kommt bei mir nich vor, haste nich nen Strick für mich, der Hund, der will nicht mit mit mich.“

Originelle Schimpfkanonaden und verbale Übertreibungen

Da Berlin historisch gesehen durch Zuzug und Einwanderung groß geworden ist, sind nicht nur in den ursprünglich niederdeutschen Berliner Dialekt französische, jiddische und slawische Wendungen eingeschmolzen Auch der Berliner spezifische Witz verdankt seine Schärfe und Selbstironie jüdischen Einflüssen und dem spielerischen Wörtlichnehmen der Sprache durch schlesische Einwanderer.

Aus der Volksbelustigung entwickelte sich im 18. Jahrhundert aus der Tradition willkürlicher Prügel unter dem Soldatenkönig nicht nur die Volksbelustigung der öffentlichen Keilereien, sondern mit der Zeit auch die verbale Schlagfertigkeit. Erst um 1750 begann sich der Berliner Witz langsam zu regen, und zwar am Hofe unter Friedrich dem Großen, im Bürgertum und im Volk gleichermaßen. In der Zeit des Biedermeiers und des Vormärz, schreibt die Autorin weiter, gelangte er dann zu einer ersten Blüte.

Die originellen Schimpfkanonaden und verbalen Übertreibungen von Obsthökerinnen, Guckkästnern, Eckenstehern und anderen Vertretern des Berliner Volkes sind meisterhaft in Adolf Glaßbrenners Dialogen festgehalten.

In den Zwanzigerjahren waren es viele jüdische Kabarettisten und Satiriker, die den Berliner Witz in Kabaretts und pointierten Chansons aufblühen ließen. Friedrich Hollaender schrieb geistreiche Chansons und det „kleene freche Aas“ Claire Waldoff wurde zur singenden „dollen Bolle“ von Berlin.

Das Buch, das einen kulturgeschichtlichen Spaziergang durch die verschiedenen Epochen und Phasen des Berliner Witzes unternimmt, gibt etliche, auch heute noch zündende Kostproben zum Besten. Wenn er auch manchmal scheinbar in Vergessenheit geriet, man denke nur an die vielen Zuzüge, das Wesen der Berliner, komme immer wieder durch, stellte Schieb heraus.

Das merke man schon an manchen Bemerkungen auf der Straße. Als Beispiel nennt sie jenen Berliner, der auf die U-Bahn-Durchsage „Bitte benutzen Sie alle Türen“, antwortete, “Ick bin froh, wenn ick eine schaffe!“ Obwohl der Berliner Witz immer wieder totgesagt wurde, ist es doch erstaunlich, wie überlebensfähig er ist – und nicht nur bei Auftritten der schlagfertigen, unvergessenen Berlinerin Helga Hahnemann, Kurt Krömer, Ilka Bessin und Martin Buchholz, um nur einige der zeitgenössischen Berliner Kabarettisten zu nennen, und auch auf der Straße, im Bus, auf dem Markt, in der zwar leider immer weniger werdenden Kneipe oder in Eisdielen mit originellen Namen wie „Eisdieler“.

Und zum Abschluss: „Du Mutta, jib mir mal`n Jroschen. An der Ecke steht`n janz armer Mann.“ Die Mutter gibt ihrem Kind gutherzig zehn Pfennig und fragt: „Was macht denn der Arme da?“ – „Er muss Eis verkoofen!“ Oder: Ein Student mietet in einer Pension ein Zimmer. Tags darauf beschwert er sich: “Das Zimmer ist voller Wanzen!“ Die Wirtin empört: „Wat ham Se denn erwartet für Ihre lumpijen Piepen? Kolibris?“

SeniorenServiceBüro

Sozialkommission

- Tel.: (030) 90293 4371

- Fax: (030) 90293 4355

- E-Mail SeniorenServiceBuero@ba-mh.berlin.de

Sonder-Sozialkommission

Redaktion Spätlese

Leiter: Herr Kolbe